京都御所 写真/PIXTA

京都御所 写真/PIXTA

(歴史学者・倉本 一宏)

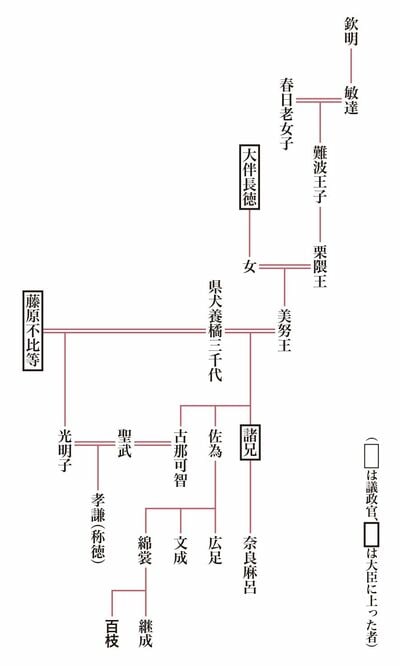

大王敏達の子孫が臣籍降下した橘氏

次は後世の往生伝(おうじょうでん)、あるいは『日本霊異記(にほんりょういき)』の説話のような話である。『日本文徳天皇実録』巻六の斉衡元年(八五四)四月丙辰条(二日)は、次のような橘百枝(たちばなのももえ)の卒伝を載せている。

散位従四位下橘朝臣百枝が卒した。百枝は従四位上綿裳(わたも)の子である。延暦十八年に内舎人となった。大同二年に常陸員外掾となった。弘仁十三年に従五位下に叙された。天長七年正月に従五位上に叙され、伊勢介となった。承和十三年正月に正五位下に叙された。承和十五年四月に従四位下に叙された。百枝は文書を解さなかった。鷹や犬を使った狩猟を好み、八十歳に至るまで、漁撈と狩猟を休むことはなかった。剃髪して僧となり、葷完を食さなかった。家は大和国山辺郡にあったが、池の堤が崩れ破れるほどの洪水があり、その流れが溢れ出て、倉や家はすべて漂失してしまった。百枝だけは身体を樹に繋ぎ止めて、わずかに生き残ることができた。

意外なことに、橘氏の官人について述べるのははじめてであった。橘氏は、言うまでもなく六世紀の大王敏達(びたつ)の子孫が臣籍降下した氏族である。県犬養三千代(あがたのいぬかいのみちよ)が後宮における功績と藤原不比等(ふひと)の後妻として聖武(しょうむ)天皇皇后の安宿姫(あすかべひめ/光明子[こうみょうし])を産んだことにより、元明(げんめい)天皇の大嘗祭が行なわれた和銅元年(七〇八) に「橘宿禰」を賜わったことに始まる。

その後、三千代が前夫の美努(みの)王との間に生まれていた葛城(かつらぎ)王と佐為(さい)王も、皇親のままでは昇進もままならないと考えたのか、天平八年(七三六)に母三千代の橘宿禰を賜わって臣籍に降下した(葛城王は諸兄[もろえ]と名を改めている)。

諸兄は正一位左大臣にまで上って政権を担当したが、藤原仲麻呂(なかまろ)と抗争し、数々の政変劇に関与して致仕し、翌天平宝字元年(七五七)に薨去した。

その弟の佐為は、政変劇からは距離を置き、聖武朝の「風流侍従の一人」とされて、正四位下中宮大夫で天平九年(七三七)に卒去している。そのおそらく三男が綿裳で、今回取りあげる百枝の父である。綿裳は天平宝字元年の橘奈良麻呂(ならまろ)の変の後に広岡(ひろおか)朝臣に改姓したが、その後、橘氏に戻された。天平宝字八年(七六四)に藤原仲麻呂(恵美押勝[えみのおしかつ])の乱が起こる直前に上野員外介に左遷された。

後に称徳(しょうとく)朝から平城(へいぜい)朝にかけて官人として復活し、大同四年(八〇九)に散位従四位上で卒去した。

その綿裳の子が百枝である。宝亀六年(七七五)の生まれであるから、光仁(こうにん)天皇の時代で、父綿裳が従五位上山背守であった頃である。百枝は延暦十八年(七九九)に二十五歳で内舎人に任じられたものの、大同二年(八〇六)に起こった伊予親王の変に連座して、常陸員外掾に左遷されてしまった。その後、罪を許され、嵯峨(さが)天皇の時代末期の弘仁十三年(八二二)に従五位下に叙爵され、淳和(じゅんな)天皇の時代の天長七年(八三〇)に伊勢介に任じられた。仁明(にんみょう)天皇の時代にも昇進し、承和十五年(八四八)に従四位下に上った。

長命を保って、この仁寿四年に卒去したが、百枝が長命を保つことができたには、記録されている仏教説話的な逸話によるものである。もともと百枝は文書を解さなかったのみならず、狩猟を好み、八十歳になるまで、漁撈と狩猟を休むことはなかった。仏教でいう殺生戒を破り続けていたことになる。

しかし、剃髪して僧となり、葷完(五辛など臭いの強い野菜)を食さなかった。大和国山辺郡にあった家が洪水の被害に遭い、倉や家屋はすべて漂失してしまった。ところが百枝だけは、仏教の功徳か、身体を樹に繋ぎ止めて、わずかに生き残ることができたというのである。

この逸話の後に、国史大系ではおそらく脱文があると推測している。行年とかが記されていたのであろう。

この時代の仏教説話は、後世の極楽往生を説くよりも、現世における栄達や幸運を説いたものが多いが、これも同じ即物的な功徳を説いたものである。漁師や猟師は、日常的に殺生戒を破る者として、しばしば弾圧を受けていて、逆に「革聖」行円など発心した猟師は賞揚されたのであるが、この逸話などは、そのはしりと言えようか。

なお、百枝(ももえ)というと、河辺百枝という官人もいて、その名を語るとかつては教室で笑いが起こったものであるが、昨今では百恵ちゃんを知っている学生もいないらしく誰も笑わず、寂しい限りである。ちなみに私が学生の頃は、教師が高橋和巳と語ると高橋一三を思い起こして笑いが起こったが、何年か経つと誰も笑わなくなった。その意味では、小野田守(たもり)が今でも笑いを惹起するというのは、タモリさんというのがいかに偉大かの証左である。