ベストセラーと引き換えに、朋誠堂喜三二と恋川春町を失う

順調な発展を遂げてきた蔦重の出版業だが、渡辺謙が演じる老中・田沼意次が失脚し、天明7年(1787)6月に老中首座に就任した寺田心が演じる松平定信が、いわゆる寛政改革を主導すると、大きな痛手を受けることになる。

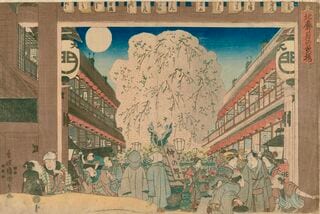

質素倹約と文武奨励を強く掲げた寛政改革の下では、窮屈な雰囲気が広がり、人々は不満を募らせていった。

これはチャンスとばかりに、蔦重は寛政改革を揶揄する二つの黄表紙を世に送り出す。

天明8年(1788)には朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』を、寛政元年(1789)には岡山天音が演じる恋川春町(倉橋格)作の『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』を刊行した。

朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通』は、時代設定こそ鎌倉時代であるものの、定信の改革を茶化したものだとたやすく想像できる内容で、大ヒットを飛ばした。

『文武二道万石通』の大ヒットを受けて刊行されたのが、恋川春町作の『鸚鵡返文武二道』である。

舞台は平安時代で、定信がモデルとされる菅秀才(菅原道真の子)が武を奨励したところ、武勇の競い合いが行き過ぎ、騒動が生じた。

そのため、文を奨励して聖人・賢人の教えを講じると、教えを勘違いして凧上げが流行し、鳳凰も出現するという内容だ。タイトルは定信が著した教諭書『鸚鵡言(おうむのことば)』を意識したといわれる。

こちらもベストセラーとなった。

ところが、政治という触れてはいけない禁断の木の実を黄表紙に持ち込んだ(松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』)代償は、大きかった。

秋田藩士・平沢常富である朋誠堂喜三二は、幕府の目を恐れた藩主・佐竹氏の藩命により、黄表紙などの執筆から退いた(手柄岡持の狂名で、狂歌などの文芸活動は続けた)。

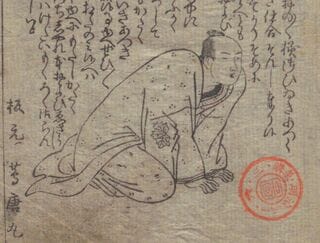

小島藩士・倉橋格である恋川春町は、寛政元年4月に、主家を通じて定信から江戸城への出頭を命じられた。

春町は病気を理由に出頭を辞退した後、同年7月にこの世を去っている。おそらく自害だとみられている(諸説あり)。

蔦重は朋誠堂喜三二と恋川春町という、二人の人気黄表紙作家を失ったのだ。

さらに蔦重にも、筆禍が迫っていた。