「米価引き下げ」と「コメ増産」を託された小泉進次郎、長年の減反で地方の田んぼは荒れ放題、これで増産できるのか

青沼 陽一郎

作家・ジャーナリスト

2025.5.28(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

イオンがカリフォルニア産米を販売、これが日本の食料安全保障にとって取り返しのつかない一歩になりかねない理由

青沼 陽一郎

罠にはまるな、コメ価格高騰だが「米国産コメ輸入拡大」を関税交渉カードにすれば日本の食料安全保障は完全崩壊する

青沼 陽一郎

フランスならとっくに暴動、主食であるコメの高騰に“まるで無策”の石破首相、露わになった「頼れる側近」の不在

【舛添直言】「5キロ3000円台」のラインを首相自ら示し背水の陣、都議選・参院選は自民党にとって成否問われる選挙に

舛添 要一

危険水域に到達しつつある政権支持率、参院選後に待ち受ける政界再編と経済・財政政策はどうなる?

衆院解散どころではない自民党支持率、政界再編のカギを握るのは誰か?

宮前 耕也

「解体しろ」と叩かれる財務省が“ぜひとも避けたい”次の総理は?いま政治の主要軸になる「財務省との距離感」

林官房長官もコバタカもOK、では避けたい2人は?

渡辺 喜美

本日の新着

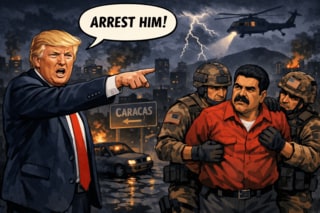

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

デモはなぜ激化しているのか?メディアの報道はなぜ踏み込みが足りないのか?イランの抗議活動を巡る疑問を読み解く

鍵を握るアメリカとイスラエルの動き

数多 久遠

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

横浜美術館で「いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年」を開催

川岸 徹

農業の進む道 バックナンバー

米価高騰に鈍感な石破内閣が残念なほど理解していない「日本人の心情」

川島 博之

「5kg4000円台」でようやく備蓄米放出の愚かさ、ビジョンなき「補助金農政」が招いた“コメ争奪戦”の行方

山田 稔

「ブルーベリー農園をやりたくて会社を辞めたわけではなかった」、年収1000万円を捨てた45歳が農業を始めた理由

畔柳 茂樹

交戦状態のイスラエルとイランの「食料自給率」から見えてくる意外な事実

川島 博之

取り除くべきは“人々の不安”…「令和の米騒動」はいつまで続くのか? 冷静に考えてみる米価高騰の真因と対策

川島 博之

農業は“オワコン”ではない、デンソーを辞め45歳で農業に足を踏み入れた異業種起業家が見た日本農業の可能性

畔柳 茂樹