「体験」の機会で子どもの非認知能力が磨かれるというのは本当か?能力主義社会における体験格差と非認知能力の幻想

【著者に聞く】教育ジャーナリスト・おおたとしまさが語る、子どもの「体験」が消費対象となる歪んだ競争の論理

2025.5.28(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

元風俗嬢は今どこで何をしているのか?やめたくても抜け出せない、やめたいとさえ思わない風俗嬢の本音

【著者が語る】『風俗嬢のその後』の坂爪真吾に聞く、性風俗から足を洗うきっかけ

関 瑶子

金と見た目が徹底した評価基準となる街・歌舞伎町 その独特のルールと課題を佐々木チワワが徹底解説

【著者が語る】受験戦争で勝ち抜いた女性がハマりやすい?ホストクラブの意外な客層とは

関 瑶子

「戦争は始めるよりもやめる方が難しい」、泥沼の太平洋戦争に欠けていた戦争終結のための出口戦略

【著者が語る】『新書 昭和史 短い戦争と長い平和』の井上寿一に聞く(後編)、「平和国家」とは何か

関 瑶子

実は少なくない高学歴発達障害、知的レベルの高さだけでは乗り越えられない壁とは

【著者が語る】精神科医・岩波明が語る、高学歴層の受診者が増加している理由と未来を変える教育

関 瑶子

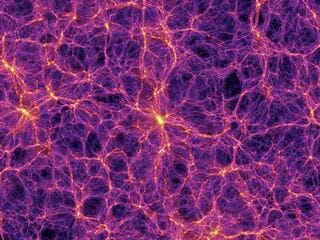

ダークマターの寿命はとんでもなく長い? 高精度な近赤外分光器を用いた観測から明らかになった衝撃の事実とは

【研究って楽しい・ダークマター後編】わずか4時間で世界記録を作れた背後の工夫とは

関 瑶子

本日の新着

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖

「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費

森田 聡子

働き方と教育 バックナンバー

モーレツに働き続ける高市政権の誕生で女性活躍は進むのか?両極端に転び得る「2つのシナリオ」

川上 敬太郎

上司からの連絡に邪魔されず休日を穏やかに過ごすには、「つながらない権利」より「レスポンス主導権」の確保が必要

川上 敬太郎

消えゆく「役職定年」、年齢による強制的な降格と減給の仕組みとはなんだったのか

フロントラインプレス

それでも退職代行・引き止めサービスが活況を呈する背景と問題点、会社と社員の意思疎通はなぜ壊れるのか

川上 敬太郎

メンタルダウンから復活、元アパレルマーチャンダイザーがついに「手触りのある実感」を得られた仕事とは

韓光勲

高市発言で今も物議を醸す「ワークライフバランス」の意義、労働時間規制の緩和は「長時間労働の推奨」につながるか

川上 敬太郎