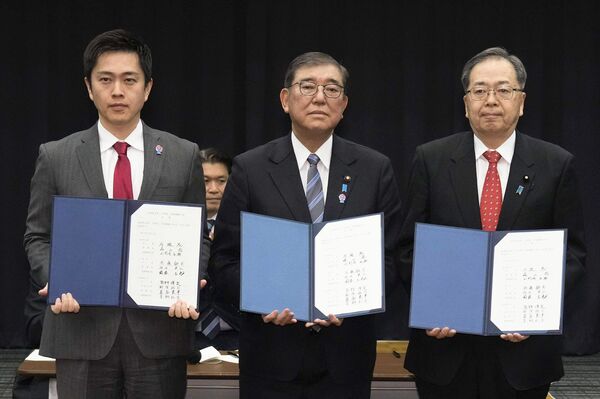

高校授業料無償化などで正式に合意し、写真に納まる(左から)日本維新の会の吉村代表、自民党総裁の石破首相、公明党の斉藤代表=2月25日午後、国会(写真:共同通信)

高校授業料無償化などで正式に合意し、写真に納まる(左から)日本維新の会の吉村代表、自民党総裁の石破首相、公明党の斉藤代表=2月25日午後、国会(写真:共同通信)

2025年度政府予算案の修正協議で与党の自民、公明両党と野党第2党の日本維新の会が「教育無償化」に合意した。高校の授業料を公立・私立を問わず一律に、所得制限なしで支援するなどの内容は、子育て世帯の負担軽減になる一方で、教育格差の拡大につながることも懸念されている。教育無償化を党の看板政策にしてきた維新の本拠地・大阪に隣接する兵庫県尼崎市の市長で、文部科学省出身の松本眞氏が、教育無償化の議論から抜け落ちている論点を指摘する。(JBpress編集部)

(松本 眞:兵庫県尼崎市長)

与野党合意で保護者負担は大きく減る

自民党・公明党と日本維新の会が2月25日に高校無償化などについて合意したことが報じられた。教育費などの保護者負担を実質的になくす、いわゆる「無償化政策」関連についての合意内容は、概ね以下のようなものである。

- 2025年度から高校生の就学支援金(11.8万円)を所得制限なしにする。

- 私立高校の就学支援金を2026年度から、所得制限をつけずに、年45.7万円まで引き上げる。

- 2026年度から小学校の給食費を無償化する。中学校への拡大もできる限り速やかに実現。

このことが実現したら、公立高校は所得に関係なく授業料が実質的に無償化され、私立高校についても所得に関係なく私立の全国平均の授業料の年45.7万円までは国費で措置されることにより、保護者の子どもを高校に通わせる金銭的負担が大きく下がることとなる。

また今後、給食費も無償化されたら、月4700円前後の小学校の給食費が無償となり、こちらも保護者の金銭的負担が大きく下がることとなる。

自治体間競争で過熱する「無償化政策」

国・都道府県・市区町村がそれぞれ財源を負担し合いながら実施する政策は多くあるが、近年、世の中の大きな関心となっている「無償化政策」は、全国共通(1階)部分を国の負担として、都道府県ないしは市区町村が独自財源によってその上乗せ(2階)部分を拠出することによって、各自治体が特色を出す構造となっている。

自治体が独自に2階部分を上乗せしてよいか否かは、政策の性質によって決まるものであり、例えば、生活保護など最低限の生活を保障するような性質の政策は、各自治体が2階部分において独自性を出すことは認められるものではない。

一方で、学校の設置や運営は、学校教育法などによって様々な法的ルールはあるものの、地方独自の事務(自治事務)とされていることから、国の仕組みをベースとして、各自治体において、授業料を軽減するような独自施策を講ずることは禁じられていない。

このため、近年、財政的に裕福な大都市を中心に、「無償化政策」がどんどんと推し進められており、それが、自治体間競争を過熱化させてきた側面がある。