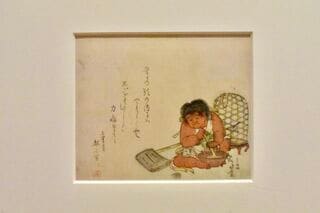

「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」展示風景。葛飾北斎『仁和嘉狂言 しゝのきやり 大いさミ』寛政3年(1791)すみだ北斎美術館蔵(前期)

「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」展示風景。葛飾北斎『仁和嘉狂言 しゝのきやり 大いさミ』寛政3年(1791)すみだ北斎美術館蔵(前期)

(ライター、構成作家:川岸 徹)

江戸のメディア王と評され、北斎の才能に早くから目をつけていた蔦屋重三郎。「冨嶽三十六景」をヒットさせた西村屋与八。『北斎漫画』を出版した永楽屋東四郎。北斎作品を手がけた江戸の板元たちにスポットを当てた展覧会「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」がすみだ北斎美術館で開幕した。

浮世絵と板元の関係性を深掘り

江戸時代を舞台に、数多くの作家や浮世絵師の才能を見出し、世に送り出した出版人・蔦屋重三郎。その波乱万丈な人生を描いたNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を見ながら、「葛飾北斎はいつ出てくるのか」「北斎を演じる役者は誰か」と、北斎の登場を楽しみにしている人も多いのではないか。

90年の生涯のほとんどを墨田区内で過ごした葛飾北斎とその門人を中心に紹介するすみだ北斎美術館。展覧会「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」では、蔦重こと蔦屋重三郎をはじめ、江戸時代の板元たちが北斎をどのようにプロデュースし、どのような作品を世に送り出したかを辿っていく。

若き日の北斎に目をつけた初代蔦重

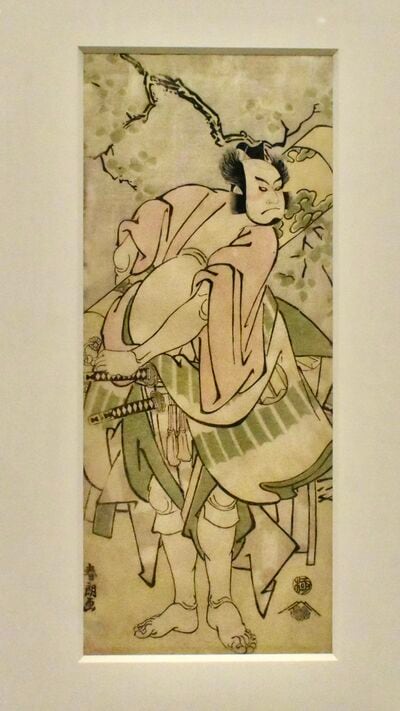

「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」展示風景。葛飾北斎『三代目坂田半五郎 鳥海弥三郎』寛政(1789-1801)初期 すみだ北斎美術館蔵(前期)

「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」展示風景。葛飾北斎『三代目坂田半五郎 鳥海弥三郎』寛政(1789-1801)初期 すみだ北斎美術館蔵(前期)

まずは「べらぼう」の主役である初代蔦屋重三郎。蔦重が手がけた絵師としては歌麿や写楽が知られており、蔦重と北斎との関係はそれほど深くないように思われる。だが、若き才能の発掘に力を注いでいた蔦重の眼に北斎が留まらないわけがない。

確認されている限りでは、2人の初仕事は寛政2年(1790)、年齢でいうと、北斎31歳(数え)、蔦重41歳(数え)の頃。北斎は人気絵師・勝川春章のもとで春朗と名乗り、さまざまな絵を手がけていたが、蔦重は役者絵の有望な描き手として北斎に注目していたと考えられる。役者絵や「壬生狂言」「仁和嘉狂言」などの錦絵シリーズを出版する。

寛政3年(1791)に出版された「仁和嘉狂言」シリーズは、吉原廓内にある九郎助稲荷の祭礼「吉原俄(よしわらにわか)」を題材にしたもの。芸者や幇間が思い思いの扮装で狂言や所作事を演じながら歩くパレードで、旧暦の8月1日から1か月にわたって開催された。吉原の年間行事の中でも多くの人出を集める重要な催し。蔦重はそんな重要な行事の絵を、若き北斎に依頼した。現在14図が確認されていることからも、蔦重の北斎への期待の高さがうかがえる。

だが、蔦重と北斎の関係は深まらない。当時の北斎は勝川派の画風から一歩踏み出すような役者絵を描くことができなかった。それを蔦重は物足りないと感じたのだろうか、蔦重は北斎ではなく、歌麿や写楽の売り出しに心血を注いでいく。