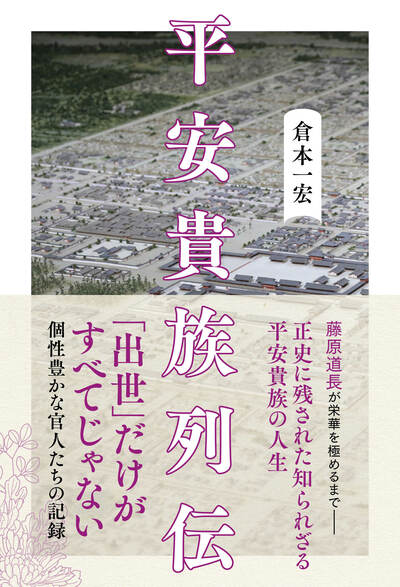

京都御所 内庭 写真/アフロ

京都御所 内庭 写真/アフロ

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より、多治貞岑です。

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。

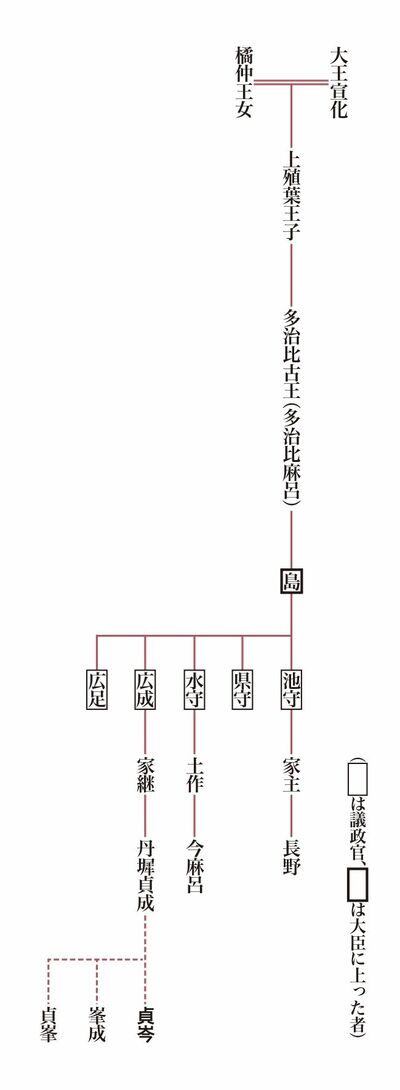

大王宣化の子孫

続いて酒にのめり込んだ御仁をご紹介しよう。『日本三代実録』巻二十六の貞観(じょうがん)十六年(八七四)十一月九日甲午条は、多治貞岑(たじひのさだみね)の卒伝を載せている。

散位従四位下多治真人貞岑が卒去した。貞岑は、右京の人である。幼くして大学に入った。詩文を作る才能が有り、奉試に及第して、文章生に補された。天長(てんちょう)十年、兵部少丞となった。承和(じょうわ)元年、兵部大丞に転任した。承和五年、従五位下を授けられ、播磨介に除任された。承和十四年、民部少輔となった。嘉祥(かしょう)三年、遷任されて駿河守となった。政事は清く明らかで、官吏や民はこれを讃えた。斉衡(さいこう)三年、大学頭となった。天安(てんあん)元年、遷任されて刑部少輔となった。天安二年、遷任されて民部少輔となった。数箇月で左少弁に拝任された。その年の冬、従五位上に加叙された。貞観五年、転任して右中弁となった。貞観八年、正五位下に加叙された。貞観十年、従四位下を授けられ、遷任されて伊勢守となったが、任地には赴かなかった。

貞岑の姓の字は、元は丹墀(たじひ)であった。貞観年中、上表して申請し、氏を挙げて改めて多治となった。

晩年は閑居し、酒を愛楽して酒浸りとなり、酩酊して日々を送り、家事を顧みることなく、常に友人を招いては酒を酌み交わしていた。卒去した時、行年は七十六歳。

多治氏の官人を扱うのもはじめてであった。多治氏は元々多治比(たじひ)と書き、六世紀前半に即位したと伝えられる大王宣化(せんか/大王継体[けいたい]の王子)の子孫という、れっきとした皇親氏族である。二(または三)世孫の麻呂(まろ)は天武(てんむ)天皇の時代に要職に就き、その子の島(しま)は律令制成立時の左大臣であった。

しかし、その後はぱっとせず、島の子の池守(いけもり)・県守(あがたもり)・広成(ひろなり)・広足(ひろたり)はいずれも大納言や中納言に上ったが、その次の世代では、池守の子の家主(やかぬし)が鋳銭長官に任じられ、広成の子の家継(やかつぐ)が名のみ知られて官位は不明という状況となっている。奈良時代も半ばになると、六世紀の大王の子孫といっても、それは出世の条件とはならなかったのである。

多治比氏は、『日本書紀』や『続日本紀』では多治比または丹比と表記されたが、天長十年(八三三)に貞成(さだなり)が奏請して、中国で宮殿の階上の庭、転じて宮殿をも意味する丹墀という表記に改めた。この頃、宗岳(むなおか/元の蘇我[そが])や慶滋(よししげ/元の賀茂[かも])など中国風の姓に改めるのが流行っていたのである。貞観八年(八六六)に貞岑がふたたび奏請し、元の多治比に戻したうえで、煩雑さを避けるために「比」の時を省略して多治姓への改姓を許されている(『日本三代実録』)。

多治貞岑は、延暦(えんりゃく)十八年(七九九)に生まれた。父を木工頭丹墀貞成とする史料もあるが、その真偽は不明である。若くして大学寮に学び、文才があって奉試に及第して文章生となった。天長十年(八三三)に三十五歳で兵部少丞に任じられ、翌承和元年(八三四)に兵部大丞に上った。承和五年(八三八)に四十歳で従五位下に叙爵され、加賀介に任じられた。承和十四年(八四七)に民部少輔となったが、嘉祥三年(八五〇)に駿河守に任じられて任地に下った。政事は清明で、官吏や民はこれを讃えたという。

斉衡三年(八五六)に任期を終えると中央での活躍が始まり、大学頭、ついで天安元年(八五七)に刑部少輔、翌天安二年(八五八)に民部少輔に任じられ、すぐに左少弁に任じられた。その年の冬、従五位上に加叙された。貞観五年(八六三)に右中弁となり、中央の実務の中枢を担った。貞観十年(八六八)に従四位下を授けられて伊勢守に任じられたが、任地には赴かなかった。この年、すでに七十歳。律令の規定による致仕(官職を辞して引退すること)の年齢を迎えており、近国の伊勢まで下向するのも忌避したのであろう 。

晩年は閑居し、酒を愛楽して酒浸りとなり、酩酊して日々を送り、家事を顧みることなく、常に友人を招いては酒を酌み交わしていたという。七十六歳で卒去したのは、六年後のことであった。

考えてみれば、与えられた仕事を精一杯、しかも見事にやり遂げて仕事を終え、退官後は酒浸りで気ままに生きていたというのは、これ以上ない幸福な一生と言えるのではないだろうか。こちらは大した仕事もできず、酒浸りになることもできずに、虚しく老いさらばえていくだけとなると、貞岑の一生は羨ましい限りである。

なお、先に述べた清原秋雄と同じく、貞岑も妻や子女は伝わっていない。それが酒癖と関連するかどうかは、これも定かではない。妻や子や孫に恵まれた私は、その点だけはありがたいと思わなければならないのであろう。

なお、江戸時代後期の文化(ぶんか)七年(一八一〇)から文政(ぶんせい)十一年(一八二八)の頃に成立した『新編武蔵風土記稿』では、武蔵国久伊豆(ひさいず)神社(現さいたま市岩槻区村国)の社伝として、貞成の子に峯成(みねなり)と貞峯(さだみね)の兄弟があり、兄の峯成は私市(きさい)党の祖となり、弟の貞峯は秩父の丹(たん)党の祖となったというが、もとより伝説の世界の話である。