フジテレビは10時間も会見していったい何を刷新するのか?中居正広さん問題、質問は「文春」頼みで誰も得しなかった

【西田亮介の週刊時評】「免許剥奪」はないだけに、自主的取り組みが求められるのだが…

2025.1.31(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

「フジテレビ日枝さんはこう謝ればよかった」元吉本興業「謝罪会見の先輩」からのアドバイス

謝罪会見を乗り切る10の心得

竹中 功

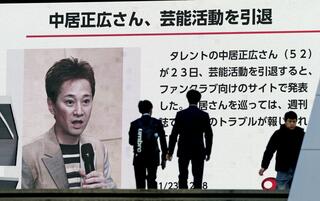

中居正広さん引退で大激震フジテレビ、「電波停止」「免許取り消し」総務省が踏み込む可能性は?信頼回復へ最後の時

【西田亮介の週刊時評】かつての「三冠王」常連が立たされた窮地、時代遅れになったマスメディアの透明度

西田 亮介

異例の10時間会見で明らかになった2つのこと、フジテレビの「ガバナンス不在」と日本のジャーナリズムの「浅薄さ」

神宮寺 慎之介

「フジテレビ日枝さんはこう謝ればよかった」元吉本興業「謝罪会見の先輩」からのアドバイス

謝罪会見を乗り切る10の心得

竹中 功

「中居クン」どころの騒ぎではない「フジ」外資支配リスク

目を覚ませ、日本のマスメディア

伊東 乾

本日の新着

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

日本再生 バックナンバー

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

若月 澪子

いまさら?軍民両用物資の対日輸出規制、何が該当するかは中国当局が判断、品目リストの明示なく超絶イライラ

山本 一郎

「墓じまい」と「家じまい」に踏み切った徳川慶喜家、歴史上の著名人の墓が墓じまいされるのはなぜか?

鵜飼 秀徳

「地震リスクが世界一大きい」とされる浜岡原発のデータ不正、危険な原発を「安全」にすり替える悪質な体質

添田 孝史

気象庁・元地震火山部長が東電裁判の裁判官に憤慨、「科学に向き合わないその態度はまるでガリレオ裁判の裁判官」

添田 孝史

加害者が被害者を罵倒することも、事件の被害者や遺族が刑務所にいる加害者と言葉を交わそうと思うのはなぜか?

長野 光 | 藤井 誠二