神護寺 多宝塔 写真:ogurisu/イメージマート

神護寺 多宝塔 写真:ogurisu/イメージマート

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より、僧の真済を紹介します。

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。

何ともすさまじい漂流譚

久々に僧を扱うことにしよう。『日本三代実録』巻四の貞観二年(八六〇)二月二十五日丙午条は、真済(しんぜい)の卒伝を載せている。

僧正伝燈大法師位の真済が卒去した。真済は、俗姓は紀朝臣。左京の人である。祖父は正五位下田長(たなが)、父は巡察弾正正六位上御園(みその)ある。真済は少年の頃に出家し、大乗道を学び、外伝に通じ、早いうちから識悟が有った。大僧都空海(くうかい)から真言の教えを受けた。大師空海公はその器量を見て、特に提誘を加え、遂に両部の大法を授けて、伝法阿闍梨とした。真済は時に二十五歳であった。時の人はこれに感嘆した。真済は愛宕山高尾峰に入って、出てこないことは十二年。嵯峨(さが)天皇はその苦行を聞き、内供奉十禅師とした。

承和の初年、嵯峨天皇は使を遣わして唐に渡らせた。真済は朝命を承り、使に随って渡海した。途中、漂流し、船舶は破裂した。真済はわずかに一つの筏に乗り、波のままに去り、浮かび漂って到る所を知らなかった。およそ海上にあること二十三日。同乗する者三十余人は、皆、すべて餓死して、生きている者は真済と弟子真然(しんぜん)の二人のみであった。真済はただ仏を念じて、自然と飢えなかった。どうして如来の冥護の致すところでないことがあろうか。南島の人は、遥かに海中を望むと、毎夜、光が有った。怪しんでこれを捜し救って、岸に着くことができた。皮膚は腐爛し、死んだように坐って動かなかった。島人は憐れに思い、回収して療養を加えた。

遂に日本に帰ることができた。仁明(にんみょう)天皇は抜擢して権律師とした。文徳(もんとく)天皇は甚だ尊重して、権少僧都とした。幾くもなく権大僧都に転任させた。しばらくして僧正となった。ここにおいて、真済は上表して、僧正の位を先師空海に譲ることを請うた。心中は懇切で、再三に及んだ。天皇は感激し、空海法師に大僧正位を贈った。僧侶たちはこれを栄誉なこととした。

真済は上表して、一重宝塔を高尾峰神護寺に建立し、五大虚空蔵菩薩像を造顕して塔中に安置し、七口の僧及び年分度者三人を置き、春秋二季に永く法会を設けて虚空蔵十輪等の経を転読することを請うた。以て国家を鎮護しようとしたのである。その遺徳を守り、今に至るもこれを修している。天安(てんあん)二年八月、文徳天皇は病に倒れ、真済は看病のために冷然院に侍した。崩御した夜は、時論が嗷々とした。真済は志を失って隠居した。遷化した時、行年は六十一歳。

何ともすさまじい漂流譚である。様々なことが起こった承和の遣唐使であるが、この真済の乗った第三船が、もっとも悲惨な目に遭っている。詳細は後に述べよう。

真済は名門紀氏の人であったが、もはや紀氏には往年の勢威はなく、しかも真済の祖父田長や父御園は、系譜も不明な人物である。御園は巡察弾正正六位上が極位極官であるところから、すでに下級官人に転落していた家系だったのであろう。

そのせいかどうかはわからないが、延暦十九年(八〇〇)に生まれた真済は、少年時に出家し、大いに学んで、早くから悟りを得た。空海から教えを受けたが、空海公はその器量を見抜き、両部の大法を授けて、何と二十五歳で伝法阿闍梨とした。

これで僧としての出世を望んで東寺に留まるかと思いきや、愛宕山の高尾峰に入って、十二年も山から出てこなかった。嵯峨天皇はその苦行を聞いて宮中に招き、内供奉十禅師とした。承和二年(八三五)、三十七歳頃のことであろう。

卒伝には記されていないが、この間、空海から伝授された密教の奥義を記録し、『高雄口訣(たかおくけつ)』を著わした。また、承和二年頃、空海に侍して書き取るなどして集めた詩文に、空海が在唐中にやりとりしたものを加え、取捨選択して漢詩文集である『(遍照発揮[へんじょうはっき])性霊集(しょうりょうしゅう)』十巻を編纂している。こんな弟子がいてくれたら、どんなに幸せなことであろう。

承和三年(八三六)七月に真言請益僧として、弟子の真然とともに入唐を試みたが、中途で遭難し留学は実現しなかった。その遭難というのが、何ともすさまじい。

船が破裂して、真済はわずかに一つの筏に乗り、皆は漂流した。海上にあること二十三日。同乗していた三十余人は、すべて餓死して、生きている者は真済と真然の二人のみであった。真済はただ仏を念じて飢えなかったとあるが、山中での厳しい修行の賜物であろう。南島の人は、遥かに海中を望むと光が有ったとあるのは、真済が自然と光を放っていたという奇瑞なのであろう。島人はこれを救ったが、すでに皮膚は腐爛し、死んだように坐っていたという。島人の療養によって生き返り、日本に帰ることができた。「南島」というのがどこなのかはわからないが、おそらくはそれほど南方ではなかったのであろう。言葉が通じて、中央政府の支配の範囲内であったことが幸いしたものと思われる。

帰朝後は僧としての地位が上昇し、承和七年(八四〇)に神護寺別当、承和十年(八四三)に権律師となり、東寺二長者に補され。承和十四年(八四七)に律師、仁寿元年(八五一)七月に少僧都、仁寿三年(八五三)に権大僧都となった。

斉衡三年(八五六)に僧正に任じられたが、その僧正位を空海に譲ることを申請し、みずからは辞退した。文徳天皇は感動して、空海に大僧正位を追贈し、真済に僧正位を授けた。返す返すも、こんな弟子がいてくれたら、どんなに幸せなことであろう。真済は上表して、多宝塔を神護寺に建立して五大虚空蔵菩薩像を塔中に安置し、七口の僧と年分度者三人を置き、春秋二季に法会を設けて虚空蔵十輪経を転読することを請うて、認められた。

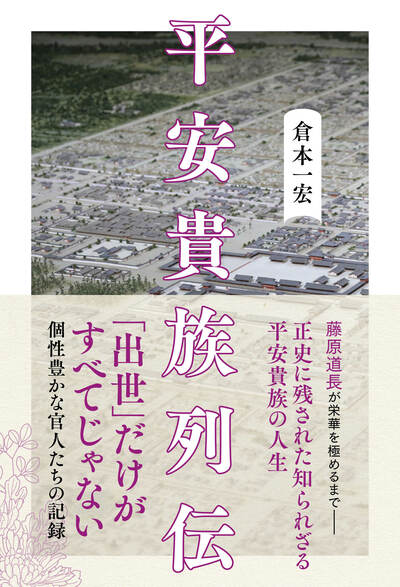

なお、現在、神護寺にある多宝塔は、一九三五年(昭和十)に再建されたものであるが、内部に安置されている木造五大虚空蔵菩薩坐像は、この時に造顕されたものである。一木造の表面に厚く乾漆を盛り上げ、彩色を施すという、奈良時代から平安時代に変遷する仏像の形式を備えたものという。通常は秘仏だが、毎年五月と十月に各三日間、公開される。

天安二年八月、真済は病に倒れた文徳天皇の看病に侍したが、その甲斐なく崩御し、真済は隠居したとある。時に五十九歳。「時論が嗷々とした」とあることで、後世、様々な伝説が生まれることになった。文徳天皇第一皇子の惟喬(紀静子所生)と第四皇子の惟仁親王(後の清和天皇、藤原良房の女である明子所生)の皇位争いをめぐる紀氏・藤原氏の抗争と関連付ける説話も数多くあるが、ここでは措いておく。

二年後、真済は遷化した。行年は六十一歳。あれほどの修行と渡唐の艱難を極めた真済が失意の中で死んでいったのは、とても辛いことである。

なお、共に渡唐しようとした真然は、空海の甥で、俗姓佐伯氏。空海の死後、荒廃しつつあった高野山(金剛峯寺)の復興に尽力した。寛平三年(八九一)に遷化している。