斉彬・西郷による幕府への周旋活動

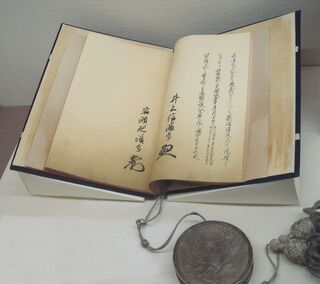

安政4年12月25日、斉彬はハリスの出府、通商条約の審議や南紀派の動向といった情勢変化に着目し、幕府に建白書を提出した。この中で、将軍継嗣は血統が重要であると

残り1611文字

安政4年12月25日、斉彬はハリスの出府、通商条約の審議や南紀派の動向といった情勢変化に着目し、幕府に建白書を提出した。この中で、将軍継嗣は血統が重要であると

残り1611文字

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら