しかし、15カ月の措置入院の後、彼は自由の身となる。病院も警察も世論も彼の刑事責任を求めたのだが、フランス警察が捜査資料の提供を拒んだためだった。

後にわかったことだが、彼の人肉への執着は成長と共に膨れ上がり彼を悩ませていたという。日本で大学に通っていた時にも近くに住むドイツ人女性宅に食肉目的で無断侵入し、逮捕されている。この時は父親が金で示談に持ち込み、告訴は免れている。彼の父親は、さる大企業の社長だった。

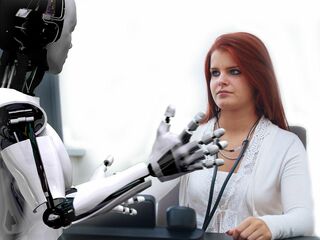

インタビュアーの外国人特派員女性を見る佐川の目

さて、自由の身となった佐川氏は、かねてよりの望みだった文筆の道に進み、事件と自分を題材にした『霧の中』という小説でデビューを果たす。

以来、彼の肩書は「小説家」となった。

事件から約10年後、私はアメリカの新聞の依頼で佐川氏のインタビュー取材に同行した。佐川氏の渡米をアメリカが拒否したことについてのインタビューだった。

自宅の机の前に座って話す彼の印象は、事件当時とあまり変わってはいなかった。ウエーブのかかった髪が禿げ上がった額に張り付き、やや上を向いた鼻と三白眼、目には力がなく、口を尖らせて喋るのが癖らしい。内気でひ弱な青年という印象だ。ただ、同行の特派員を下から見上げる時だけは、その目に光が宿る。特派員はドイツ系の若い女性だったのだ。