「バスケ界のカズ」「伝説のシューター」は「人生の99%が後悔」

給料未払い、ボイコット...逆境を越える「勝者のメンタリティ」

2021.5.28(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

折茂武彦、27年間トップ選手として存在できた理由

選手兼社長で知ったバスケットボールと経営の共通点

折茂 武彦

「49歳で引退」決断、会見で話さなかった本当の理由

折茂武彦、コロナ流行前から手放せなくなった「マスク」

折茂 武彦

「いまのオマエ、全然ダメ」盟友はそう言い放った

折茂武彦、ラストシーズンでぶつかった壁と佐古賢一の熱き言葉

折茂 武彦

トップスコアラーが自身の「方法論」を他人にススメない理由

折茂武彦、10000得点でも「正解はない」

折茂 武彦

麒麟・田村「恐れ多い」けど書いた「レジェンド」のこと

「ホームレス中学生」ベストセラー作家が読んだ「99%が後悔でも。」

田村 裕(麒麟)

本日の新着

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?

酒井 政人

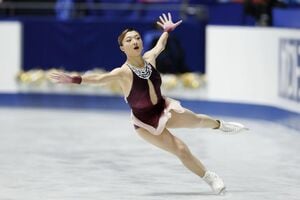

坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る

砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位

酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ

長山 聡