「バスケ界のカズ」「伝説のシューター」は「人生の99%が後悔」

給料未払い、ボイコット...逆境を越える「勝者のメンタリティ」

2021.5.28(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

次の記事へ

折茂武彦、27年間トップ選手として存在できた理由

あわせてお読みください

「49歳で引退」決断、会見で話さなかった本当の理由

折茂武彦、コロナ流行前から手放せなくなった「マスク」

折茂 武彦

「いまのオマエ、全然ダメ」盟友はそう言い放った

折茂武彦、ラストシーズンでぶつかった壁と佐古賢一の熱き言葉

折茂 武彦

トップスコアラーが自身の「方法論」を他人にススメない理由

折茂武彦、10000得点でも「正解はない」

折茂 武彦

麒麟・田村「恐れ多い」けど書いた「レジェンド」のこと

「ホームレス中学生」ベストセラー作家が読んだ「99%が後悔でも。」

田村 裕(麒麟)

レジェンドと呼ばれた男「絶大な信頼」の秘密

折茂武彦が刮目した「10本連続で外してもいい」その真意とは?

折茂 武彦

本日の新着

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

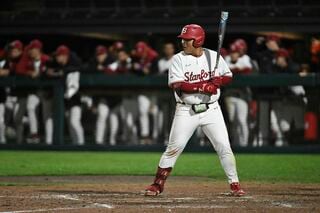

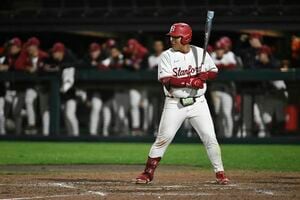

スタンフォード大の佐々木麟太郎選手が結んだ驚きのスポンサー契約、「メジャーに挑戦」が高める選手のブランド価値

田中 充

箱根駅伝で初の4年連続シード権を獲得した城西大の強さの理由、キムタイはなぜ、花の2区で区間記録を更新できたのか

酒井 政人

大谷翔平がWBC「登板回避」、実は山本由伸の投球回数にも制限?侍ジャパンに影落とす「保険問題」という冷徹な現実

臼北 信行

【高校野球7イニング制】指導者・選手の大方は反対だが、世界的には「7回」が標準、酷暑下の大会はどうあるべきか

広尾 晃

「大谷にも負けない」総額550億円の衝撃、ドジャース凌駕する資金力で日本市場も奪いに来たブルージェイズの本気度

臼北 信行

「アナリストは研究職ではない」金沢慧氏が指摘する「データ野球」のリアルと四国アイランドリーグplusでの実証実験

広尾 晃