大学は減らざるを得ないのだろうか。

大学は減らざるを得ないのだろうか。

数年前まで、大学関係者が集まる場では、必ずと言ってよいほど話題となったキーワードがある。――それは、「2018年問題」。

端的に言えば、2010年代に入って以降、しばらくは横ばい状態を続けていた18歳人口が、2018年を境として、再び減少傾向に転ずる。それが、各大学にとって、入学者の確保を困難にし、ひいては大学そのものの存続を危機に陥れかねないという「問題」である。

実際に2018年を迎えた現在、この問題は、どのような進展を見せているのだろうか。仮に、の話であるが、今後、いくつもの大学が経営危機に陥って、学生募集の停止に踏み切らざるを得なくなったり、周辺の大学間での統廃合が頻繁に起きたりするのだとすると、それは、日本の大学の歴史上、未曾有の経験となる。大学にとって、そこにはどのような未来が待ち構えているのだろう。

今回の記事では、このあたりのことを、文部科学省の高等教育政策の動向も見据えながら、考えてみたい。

減る18歳人口と増える大学

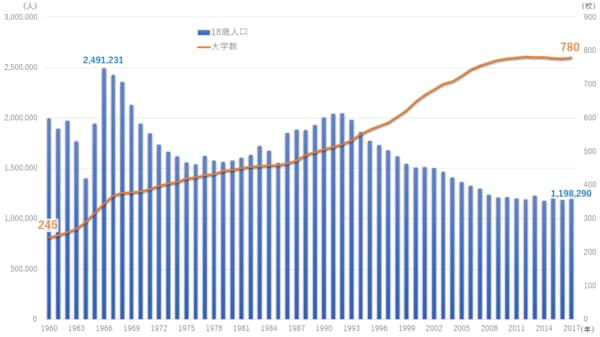

もしかすると大学関係者以外にはあまり知られていないのかもしれないが、実は、戦後日本における大学の数は、これまで一貫して増え続けてきている。少子化がここまで進行してきたにもかかわらず、である。

ざっくりと見ておくと、1960年には大学は245校存在し、1990年には507校、そして現在(2017年)は780校である。この間、18歳人口は、若干の増減はあるものの、150万人台からピーク時(団塊の世代)の約250万人の間を行き来し、1990年代前半(団塊ジュニアの時期)にも200万人を超えていた。しかし、その後は一転して減少傾向に転じ、現在は120万人を切る水準にある。