2009年8月に『日本「半導体」敗戦』(光文社)を出版したところ、極めて大きな反響があった。この本で記した日本半導体産業が凋落した原因と、そこから得られる教訓、復活への処方箋などを、より多くの人に知っていただきたい。そこで本コラムでは、『日本「半導体」敗戦』の内容を改めて整理すると同時に、出版時に盛り込めなかった話、最新情報などを加えて皆さんにお伝えする。

前回は、半導体技術者への聞き取り調査などをもとに、日本半導体が「過剰技術で過剰品質を作る病気」にかかっている根拠を具体的に示した。

では、日本半導体は、いつ、どうして、このような病気にかかったのだろうか?

今回は、前篇・後編の2回に分けて、日本半導体(特にDRAM)の栄枯盛衰の歴史を振り返り、「過剰技術で過剰品質を作る病気」の根源を突き止めたい。病気の感染源を特定することにより、最適な治療方法が判明すると思われるからだ。

前篇では、まず、なぜ日本半導体が、DRAMで世界一になることができたのかを明らかにする。後編では、なぜ日本半導体がその王座から滑り落ちてしまったのかを分析する。

この一連の分析から、DRAMで圧倒的な世界一なってしまったことの中にこそ、日本半導体の病気の根源があったことが浮き彫りになる。これが、すなわち、拙著『日本「半導体」敗戦』の副題に「イノベーションのジレンマ」と書き添えた理由である。

さらに、日本半導体の希望は、使い方次第で世界一にも病気にもなるその技術ポテンシャルにあることを論じる。

日本半導体の再生は、そのポテンシャルをどう使うかにかかっている。筆者は、二酸化炭素(CO2)を25%削減できる半導体製造方法、または半導体デバイスの開発が、日本半導体の再生シナリオの1つではないかと考えている。

日本がDRAMで世界一になった理由

»拡大画像表示

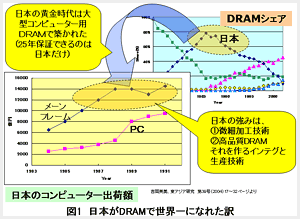

»拡大画像表示1971年にインテルが1キロビットDRAMを発明したことからDRAMの歴史は始まった。70年代は、DRAMを生み出した米国がシェア1位を占めた。日本は、日立製作所、東芝、NEC、富士通、三菱電機などの大手家電メーカーが揃ってDRAMに注力し、次第にシェアを増大させた。そして80年代中旬には、米国を抜いてシェア世界一位となった。

日本が米国を抜き去る過程は、次のように分析できる。図1に示した日本のコンピューター出荷額の推移を見ると、70年代から80年代にかけて、「メーンフレーム」と呼ばれる大型コンピューターの出荷額が増大する。これに伴って日本のDRAMシェアも増加し、80年には米国を抜き去る。