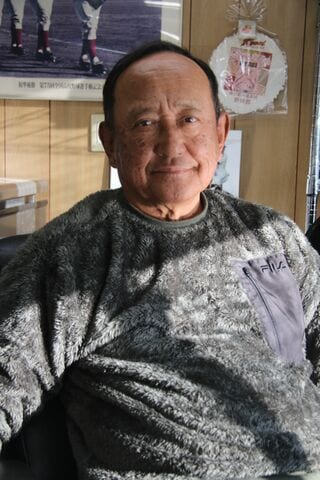

NTT東日本Sports Clubのスクール事業で子どもたちに打撃を教える飯塚さん

NTT東日本Sports Clubのスクール事業で子どもたちに打撃を教える飯塚さん

高校野球や社会人野球で活躍した選手の中には、ビジネスの世界でも成功している人が少なからずいる。彼らはなぜ野球だけでなく実社会でも活躍できているのだろうか。そんな“元野球人”の仕事論や哲学とは。2回目はNTT東日本の監督としてチームを日本一に導いた飯塚智広さんの後編。(佐伯 要:ライター)

【前編】NHK高校野球中継で人気上昇、社会人日本一の名将が挫折の連続から得た人生訓

生粋のリーダーが考えるリーダーの役割

NTT東日本の監督として2017年の都市対抗でチームを日本一に導いた飯塚智広さん。現在は同社の総務人事部でシンボルチーム担当課長として、野球部、バドミントン部、漕艇部、パラ陸上競技の個別認定選手の活動をサポートするなど、仕事では野球で学んだことを生かしている。

各競技の監督やマネジャーとコミュニケーションを取りながら、与えられた予算を活用して成果を出せるようにする。それが私の主な仕事です。

野球でも仕事でも、チームのエネルギーは、一人ひとりのエネルギーの掛け算だと私は考えています。足し算ではなく、掛け算。一人でもエネルギーが「ゼロ」の人がいると、チームのエネルギーはゼロになるかもしれません。

一人ひとりを知り、それぞれを生かす役割を考える。全員が「チームのために役割を果たそう」と同じ方向に進むようにする。それがリーダーの役割です。

私は小学生から中学、高校、大学、大学日本代表、社会人でチームの主将を務めました。その経験から「チームをどうつくっていくか」「一人ひとりのエネルギーをどう大きくしていくか」と、自然に考えてきました。

亜細亜大学時代には、約100人の部員がいました。公式戦でユニフォームを着てベンチに入れるのは25人だけ。試合でスポットライトが当たる選手もいれば、陰でチームを支える部員もいる。練習も100人が同時にできるわけではないので、サボってしまう選手や、不貞腐れてしまう選手が出てもおかしくありません。

主将として、私はベンチに入れなかった人たちの気持ちを汲むために、彼らとプライベートのことも含めてたくさん話をしながら「どうしたら一人ひとりに光が当たるか」を考えました。

答えの1つが、ミーティングでした。それまではベンチ入りメンバーだけが参加していましたが、メンバー外の部員にも加わってもらうようにしたんです。