米国で増加中の“リベンジ退職”、日本では「リワード退職」と「シン・リベンジ退職」の二極化が進みそうなワケ

2025.2.20(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

本日の新着

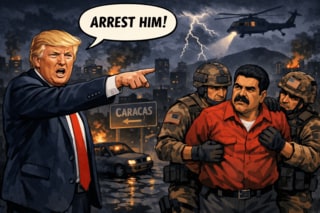

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

横浜美術館で「いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年」を開催

川岸 徹

ウクライナの次期大統領と目されるザルジニー氏の人物像と、2026年ウクライナ戦争の行方

横山 恭三

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

働き方と教育 バックナンバー

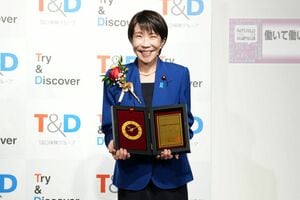

モーレツに働き続ける高市政権の誕生で女性活躍は進むのか?両極端に転び得る「2つのシナリオ」

川上 敬太郎

上司からの連絡に邪魔されず休日を穏やかに過ごすには、「つながらない権利」より「レスポンス主導権」の確保が必要

川上 敬太郎

消えゆく「役職定年」、年齢による強制的な降格と減給の仕組みとはなんだったのか

フロントラインプレス

それでも退職代行・引き止めサービスが活況を呈する背景と問題点、会社と社員の意思疎通はなぜ壊れるのか

川上 敬太郎

メンタルダウンから復活、元アパレルマーチャンダイザーがついに「手触りのある実感」を得られた仕事とは

韓光勲

高市発言で今も物議を醸す「ワークライフバランス」の意義、労働時間規制の緩和は「長時間労働の推奨」につながるか

川上 敬太郎