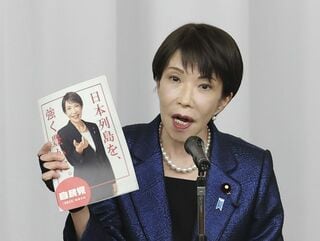

東京都は無痛分娩に10万円を助成する(写真:共同通信社)

東京都は無痛分娩に10万円を助成する(写真:共同通信社)

(ステラ・メディックス代表、獣医師/ジャーナリスト 星良孝)

小池百合子東京都知事が2025年1月、公約で掲げた無痛分娩への助成を始める方針を示した。妊娠、出産を考える女性などの間で無痛分娩への関心は高く、この制度は改めて注目されている。

かねて指摘されているように、日本では1施設当たりの分娩数が少なく、麻酔科医が不足している。よって無痛分娩に対する助成が出るだけでは、無痛分娩を問題なく広めていくのは難しいとされる。

こうした状況を乗り越えるためには分娩施設の集約が理想だが、ハードルは高い。その解決策は示されていないが、筆者は車輪のハブ&スポークのような形で、産科施設の独立を保ちつつ、施設同士を一体化する「産科ハイブリッド型集約」で乗り越える案を提案する。また、「無痛分娩」という表現ゆえの誤解についても最後に触れる。

無痛分娩助成と選ばれる施設の条件

そもそも東京都の無痛分娩への助成は、知事選で小池百合子東京都知事が公約に掲げたものだ。そして、1月11日に東京都知事は、無痛分娩に対して最大10万円を助成すると明らかにした。

1月31日に発表された2025年度予算案によると、「東京都無痛分娩費用助成等事業」として12億円が盛り込まれている。

概要には「無痛分娩を希望する女性が、費用やリスクを理由に無痛分娩を断念することなく、安心して出産できる環境を整備」とある。11億円は都民に対する無痛分娩1件当たり10万円の助成、このほか医療機関向けの研修機会の提供に3000万円、地域における連携強化に2000万円がそれぞれ助成される(合計すると11億5000万円だが、予算案の表記ルールで四捨五入して12億円と記載されている)。

重要なのは、助成対象の医療機関が絞り込まれる可能性があることだ。例えば、無痛分娩の際の麻酔体制が不十分だと判断されれば、助成対象にはならない可能性がある。

今後の注目点は、東京都内の分娩施設がすべて助成対象となるかどうか。現状を考えると、麻酔科医の配置などに課題がある状況だ。