「再エネ投資をしないとデジタル敗戦」って本当なのか?それよりも原子力と火力で電気代を安くせよ

再エネ証書はあり余っており、愚かな脱炭素はすぐにやめるべき

2024.6.16(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

「再エネ5重投資」で電気代は上がるばかり 政府は再エネにかかる本当のコストを示すべきだ

説明責任を果たしていない日本政府の「再エネ最優先」

杉山 大志

台湾・日本・米国のエネルギー同盟で、中国による「台湾封鎖」を抑止せよ

脱炭素よりも大事なのは、台湾そして日本のエネルギー安全保障だ

杉山 大志

世界は脱炭素に向かってなどいない、日本の製造業はグリーン最優先のエネルギー基本計画で壊滅する

新冷戦が始まり、気候変動は「問題」だと認識されなくなりつつある

杉山 大志

日照不足なのに太陽光発電を推奨するドイツの不合理、ロシア産ガス抜きと再エネで気候中立を目指す自縄自縛

【土田陽介のユーラシアモニター】非現実な目標を課している気候保護法の改正で合意したショルツ政権

土田 陽介

《台湾有事への備え》「たぶんトランプ」の米国と石油・ガス輸入の長期契約を結べ

杉山 大志

本日の新着

沖縄の精神文化を支えた「ノロ」とは何か?絶滅しつつある祭祀者の役割と、呪術師「ユタ」との違い

【現代死生考】本部町では40代のノロ誕生に沸いたが、ノロが活動している地域は沖縄でもごくわずか

鵜飼 秀徳

「シン・山の神」黒田が不調でも好記録でMGC出場権を獲得、別府大分毎日マラソンと丸亀ハーフで学生ランナーが活躍

酒井 政人

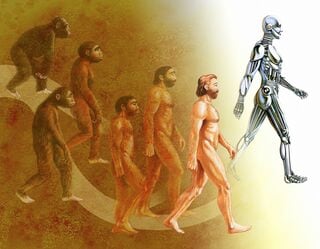

人類のモラルは500万年でどのように変化してきたのか?『MORAL 善悪と道徳の人類史』を大澤真幸が読み解く

近代は西洋人のおかしな人生観が普遍化しデフォルトになった時代、なぜ近代以降の道徳は親族関係を軽視したのか

長野 光 | 大澤 真幸

巨大テック「再編」の号砲 Apple・Google同盟が映すAIインフラ戦の帰結

Siri刷新の裏に潜む実利と「インフラ覇権」への道

小久保 重信

エネルギー戦略 バックナンバー

トランプ政権の「エネルギードミナンス」確立に日本政府は協力を

杉山 大志

ガソリン高騰、いつ下がる?元凶は補助金削減だけではない、暫定税率・円安・中東依存度の高さ…抜本対策は遠く

藤 和彦

安い電力は原子力と火力、高コストな再エネ推進では産業は空洞化し国民はますます窮乏化する

杉山 大志

原子力発電、再稼働しないことで生じるリスクに目を向けよ 規制委に便益とのバランスを求める制度が必要だ

杉山 大志

日本に今こそ必要なのは「石炭」、中国による台湾併合の抑止・AIによる電力需要急増に欠かせない

杉山 大志

「再エネ5重投資」で電気代は上がるばかり 政府は再エネにかかる本当のコストを示すべきだ

杉山 大志