写真提供:ロイター/共同通信イメージズ

写真提供:ロイター/共同通信イメージズ

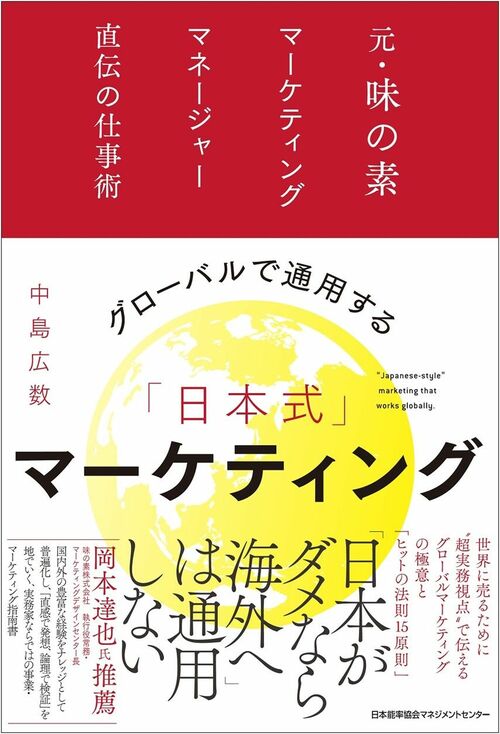

国内市場の飽和や縮小を受け、海外進出する企業が増えている。だが、もちろんそれだけで活路が開けるわけではない。世界で売るためのポイントは何か。本連載では、国内外で調味料「クックドゥ」などの事業拡大を牽引した元・味の素マーケターの中島広数氏が、グローバルマーケティングの要諦を実務視点から解き明かした『グローバルで通用する「日本式」マーケティング 元・味の素マーケティングマネージャー直伝の仕事術』(中島広数著/日本能率協会マネジメントセンター)の内容の一部を抜粋・再編集。

第1回は、アジア駐在時代の事例とともに、マーケティングにおける「仮説・実践・検証」の重要性を解説する。

<連載ラインアップ>

■第1回 中国で売れなかった『味の素』の売上が、なぜ10倍に伸長したのか?(本稿)

■第2回 定番ブランド『クックドゥ』、特売価格「2個で300円」にこだわった理由とは?

■第3回 売上が低迷していた「クックドゥ」は、いかにして人気回復に成功したのか?

■第4回 『Birdy』がタイの缶コーヒー市場でシェア1位を守り続けている理由とは?

※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。

<著者フォロー機能のご案内>

●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。

●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。

●会員登録(無料)はこちらから

正解を自分でつくり上げる

『グローバルで通用する「日本式」マーケティング 元・味の素マーケティングマネージャー直伝の仕事術』(日本能率協会マネジメントセンター)

『グローバルで通用する「日本式」マーケティング 元・味の素マーケティングマネージャー直伝の仕事術』(日本能率協会マネジメントセンター)

ここまで「マーケティングとは何か」「マーケターにはどんな能力が求められるのか」といったことについて触れてきましたが、それらを踏まえたうえで最も大切なことの1つが「はじまりはいつも仮説」という考え方です。

私たちは学生時代から試験問題を前にして、「何が正解か」をいかに素早く導き出すかという訓練をしてきたせいか、社会に出てからもつい「何が正解か」を求める癖があります。そのため若い人の中には経験のない仕事や課題を与えられると、自分で考えたり、試行錯誤するのではなく、上司や先輩に「正解」を教えてもらおうとしたり、あるいはネットを検索することで「正解」にたどり着こうとする傾向があります。

ある経営者は若い頃、新しい部署に異動になると、その部署に置いてある過去の仕事の記録に片っ端から目を通すのを習慣としていたと言います。理由は「会社にとって初めての仕事はほとんどない」からです。つまり、自分にとっては「初めての仕事」であっても、その多くは過去に誰かがやったことがあり、会社にとっては初めての仕事ではないだけに、その記録を見れば、たいていの場合、誰かがやっており、それを参考にすれば初めてでも上手くできるからでした。

とても頭のいいやり方です。たいていの人は初めての仕事や課題にぶつかると、安易に「教えてください」と言いがちですが、過去のデータを自分で調べることでたくさんのことが学べるし、そこに知恵をつけることで力もつくうまいやり方だと思います。安易に教えてもらうとか、検索によって安直な正解にたどり着くよりも、「自分で調べ、自分で考える」過程を踏むことは確実に成長につながります。

とはいえ、マーケティングの仕事の場合、特にグローバルマーケティングにおいては本当の意味の「初めての仕事」がほとんどです。つまり、その仕事は会社の誰もやったことがないし、ましてや「何が正解か」など知る由もありません。にもかかわらず、たいていの人はネットを使ってたくさんの情報を集め、その情報の山から正解を見つけようとするかもしれません。しかし、今日のように情報が膨大かつ複雑化してくると、情報の山の中から正解を見つけ出すのは簡単ではありませんし、「正解などない」ことも少なくありません。

つまり、今手元にある情報の中にも、あるいはこれまでのマーケティングの情報の中にも、「正解はない」ことがあるわけですが、かといって抱えている課題の「正解がない」わけではありません。マーケターに求められるのは、今は「正解はない」けれども、さまざまな取り組みを通して何とか「納得解」にたどり着くことなのです。言わば、「正解を自分でつくり上げる」のがマーケターの役割なのですが、そのために何より大切なのが「はじまりはいつも仮説」という考え方なのです。