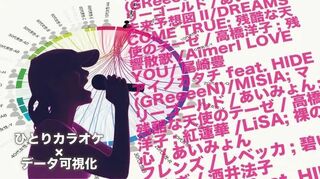

ひとりカラオケという「密室」で行われている行動をデータ分析で解き明かすと、意外な傾向が見えてきた(画像・グラフ作成、以下すべて筆者)

ひとりカラオケという「密室」で行われている行動をデータ分析で解き明かすと、意外な傾向が見えてきた(画像・グラフ作成、以下すべて筆者)

(文:伊藤耕太)

ひとりでの生活行動=「ソロ活」の市場が拡大している。今回は「ひとりカラオケ」に着目。通信カラオケのデータを分析すると、「同じ曲を何度も歌う傾向」「違う性別・年齢層で共通して歌われる曲の存在」が明らかになった。知られざる「ひとりの世界」には、意外にも他者とつながるヒントがあった。前編は「同じ曲を何度も歌う傾向」について。

「違う性別・年齢層で共通して歌われる曲の存在」に関する後編はこちら。

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/81734

カラオケ歌唱データから「ひとり」の実態を探る

誰かと一緒より「ひとりでいるほうが好き」という人が増えているようです。筆者の2023年9月24日付けの新潮社フォーサイト記事「データ可視化で読み解く『ソロ活』現象」では、「ソログルキャン」「ぼっち参戦」「エンカ」といった、「ひとり」での生活行動を起点にした現象や新語に着目して、データ分析と可視化を行いました。

その後、筆者が研究員を務める博報堂生活総合研究所(以下、生活総研)でも「ひとり」での行動を活発に行う生活者の研究「ひとりマグマ」で調査を行ったところ、「まわりを気にせず好きな対象に没入できる」などの効用を挙げる声が聞かれました。その背景には、「友だちと一緒だと相手に合わせたり、『大丈夫かな。楽しめてるかな』と気にしてしまう」、「自分の興味がコアな渋いところにあるので、人との共有が難しい気がする」といった心配もあるようです。

確かに自分の楽しみが他人と共有できるかにあれこれ気を遣うよりは、ひとりで行動したほうが、対象に集中できたり細部にこだわったり、堪能できたりといったメリットが得られそうです。ではそんな「ひとり」での行動においては、実際に他人との共有が難しいことが行われているのでしょうか? 今回はリアルな行動データから検証してみましょう。

分析に用いるのは、生活総研が通信カラオケJOYSOUNDを運営する株式会社エクシングから共同研究の一貫として提供を受けた「ひとりでカラオケに来ている人」360人分の歌唱データです。分析にあたっては、JOYSOUNDの会員サービス「うたスキ」会員の歌唱データから、ユーザーのログインデータを元に、曲と曲の間隔が一般的なグループカラオケと異なるなど、複数の条件からひとりで歌っているとみなせるユーザーの歌唱データを抽出しています*。

*「ひとりでカラオケを歌唱している人」の歌唱データは、JOYSOUNDの会員サービス「うたスキ」会員のデータの中から、ユーザーのログインデータを元に、曲と曲の間隔が一般的なグループカラオケと異なるなど、複数の要素からひとりで歌唱していると想定される状態を定義して対象者を抽出しました(対象期間は2023年5月)。この条件に合致するユーザーから、今回は男女×10代/20代/30代/40代/50代/60代の6つの年齢層に対して各30人分、計360人分の歌唱データを30回分ずつ取得しています(人によって対象期間中に歌っている回数は異なりますが、30回を超えるデータはカットしています)。

リピートは「ひとり」の特権?

「ひとりマグマ」研究で行った生活者インタビューでは、「好きなラジオ番組の録音をひとり繰り返し聴くのが好き」という女性が「リピートはひとりの特権」と語ってくれたのですが、ひとりカラオケについてはどうでしょうか。グループでのカラオケと同じように色々な曲を次々に歌っているのでしょうか? それとも同じ曲を何回も歌っているのでしょうか?

◎新潮社フォーサイトの関連記事

・ドイツで多発する激甚水害、気候変動のコストは誰が負うべきか?

・6月会合で日本銀行が選択した円安抑制“プランB” は何を狙うか

・「沖縄戦」指揮官と遺族の往復書簡――「どうして、あんなに早く」夫を失った妻の慟哭