画像AIはいずれ陳腐化する、その前に徹底活用すべし

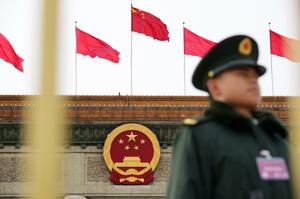

生成AIを考える「中国語の部屋」と「メアリーの部屋」

2023.9.18(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

凋落著しい日本の大学に最後のチャンス、生成AI革命で起死回生を

あわせてお読みください

世界の中の日本 バックナンバー

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

菅原 淳一

政治にも実は企業経営にも不向きな生成AI、頼りすぎれば現場は大混乱

伊東 乾

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治

関 瑶子

「ヒロシマのタブー」避け、硬直化し定型化した語りで「核兵器なき世界」を実現できるのか

宮崎 園子

2026年、重要性増す社会的情動スキルとステージマネジャー猪狩光弘の凄技

伊東 乾

AIのお試し期間は2025年で終了、2026年に顕在化する5つのトレンドとAIで稼ぐ企業・コストになる企業を分ける差

小林 啓倫