全国的に無名の市役所職員が実践する困窮者支援の新しいかたち

こちら座間市・生活援護課 第5話:「規格外」の役人

2021.11.19(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

格差社会の中で注目を集める座間市の断らない生活困窮者支援とは

こちら座間市・生活援護課 第1話:「引きこもり」10年選手

篠原 匡

宗教勢力の影響力が強まる世界情勢、果たして日本はどうか?

島薗進教授に聞く、ポスト世俗主義と天皇の神道行事は公か私か

篠原 匡

飛田新地の廃屋「満すみ」が語る飛田遊廓の記憶

昭和初期の遊廓建築の痕跡を15枚の写真で振り返る(前編)

篠原 匡

経済成長とともに年老いる大阪・釜ヶ崎の黄昏

JBpress Documentary 映像と文字で紡ぐ時代(2)

篠原 匡

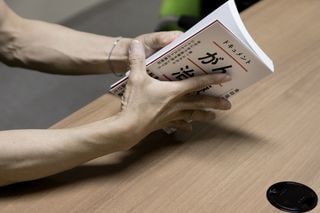

食道がんステージ3から生還した男〜「切らない」という選択

『ドキュメント がん治療選択』(1)東大病院を逃げ出した理由

篠原 匡

地域を元気に バックナンバー

【旧北陸線トンネル群】鉄道廃線トンネル“西の横綱”、保存状況良好で今も地域インフラとして活躍中

花田 欣也

“撮り鉄”を巡るトラブル続発、私有地侵入・路上駐車・ゴミのポイ捨て…鉄道会社や沿線住民との共存は図れないのか

小川 裕夫

明治の煉瓦のトンネルを「森のビアホール」に! 愛知県春日井市の愛岐トンネル群で次々生まれるユニークなアイデア

花田 欣也

鉄道の衰退は人災だった、SLを走らせて「昭和の汽車旅」と言ってももはや通用しない

池口 英司

福島県相馬市のビーチバレー大会はなぜ地域を巻き込んだイベントになったのか?地域活性化へのスポーツの生かし方

桑本 香梨 | 笠原 千尋

北広島の「どん北」は、なぜこんなにも地元で愛されるのか?地域を盛り上げるスポーツの力

桑本 香梨 | 笠原 千尋