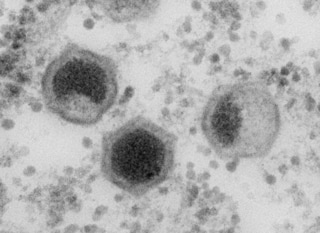

抜群の環境適応能力で不動の地位を築くスズメと電柱の深い関係

都市に暮らす鳥と電柱・電線、そして都市の関係を明らかにする

2021.5.29(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

読書ガイド バックナンバー

「女性差別か、伝統か」今なお女人禁制が解かれない大峯山系・山上ヶ岳の歴史的背景とは

鵜飼 秀徳

あの富士山も「女人禁制」だった——立山、白山…なぜ霊山は女性を拒絶したのか

鵜飼 秀徳

読まれるメールや資料を作れる人とスルーされがちな人を分ける「たった一行」の差

武政 秀明

【関ヶ原の合戦の真実】石田三成は総大将ではなく、小早川秀秋は合戦前から東軍派、家康にも天下取りの野心はゼロ?

関 瑶子 | 高橋 陽介

【書評】『ハイパーインフレの悪夢: ドイツ「国家破綻の歴史」は警告する』〜お金が紙くずになるとき

渡辺 裕子<Hon Zuki !>

【書評】『後継者不足時代の事業承継』〜事業承継と女性のキャリア形成、「当事者」による葛藤についての論考〜

安川 新一郎<Hon Zuki !>