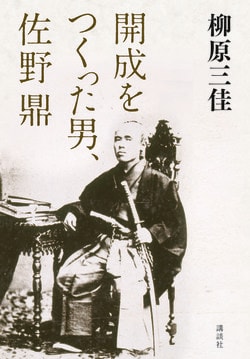

さて、『開成をつくった男、佐野鼎』(柳原三佳著・講談社)の中には、パナマの駅でアメリカ側の接待委員に食らいつき、矢継ぎ早に質問を投げかける小栗上野介が登場します。

小栗の関心は、蒸気機関車の装備やカラクリではなく、むしろ、この壮大な鉄道を建設し運営するのに、費用はいったいいくらかかり、そして、その資金をどうやって集めているのか、ということに集中していたようです。

通訳を通じて、「金持ちのアメリカ商人たちから700万ドルの資本金を借り受け、companyという組織をつくり、金を出した者には年に一割二分の利息を加えて返済している」という回答が伝えられると、小栗は何度もうなずきながら、こう言うのです。

「なるほど、コンパニー、なるものをつくり、資金を集めるのか・・・」

このときすでに、小栗の頭の中では、「コンパニー」の立ち上げ構想が渦巻いていたのかもしれません。彼は日本にも、鉄道やガス灯、ポストオフィシー(郵便局)、などを設置すれば、国の発展につながると具体的に考えていたそうです。

実際に、帰国後は横須賀製鉄所を建設し、その後、日本初の株式会社である「兵庫商社」を立ち上げます。さらに築地には、同じく株式会社の手法で西洋風のホテルを建設するなど、目覚ましい活躍を見せています。

明治の世を観る前に斬首された小栗上野介

しかし、小栗は明治の世を見ることはできませんでした。1868年4月、取り調べもないまま斬首されてしまったのです。

『開成をつくった男、佐野鼎』(柳原三佳著、講談社)

『開成をつくった男、佐野鼎』(柳原三佳著、講談社)佐野鼎が書き残した日記や手紙の中には、ときおり「小栗公」という名前が登場します。外国から友人に書き送った手紙の中には、「小栗公と船中で話せるようになった」と、誇らしげな文面も顔をのぞかせます。

当時の身分差からいえば、おいそれと話せる相手ではなかったはずですが、小栗は身分にこだわらず、洋学者である佐野鼎の話に対等に耳を傾けようとしていたのかもしれません。

そういえば、佐野鼎が明治4年に立ち上げた「共立学校」(開成学園の前身)も、社中という出資者を募り、当時の学校としては珍しく、会社形式で設立されていたということも見逃せない事実です。その原点は、1860年、小栗公がパナマで初めて出会った「company」という言葉にあるのかもしれません。