IPCCという団体の使命は、設立(1988年)以来の活動規範(Principles)に、「人間が起こす気候変動(=温暖化)のリスク(=脅威)の科学面と影響、対策を考える」と明記してある。なお、科学面・影響・対策は、それぞれ報告書の第1・2・3分冊にあたる。

つまり、「温暖化は人類への脅威」を大前提とする団体だ。まっとうな科学なら、まず脅威の「有無」をじっくり調べ、脅威がほとんどないと分かれば解散するだろう。けれどIPCCにその選択肢はない。

IPCCの元幹部、カリフォルニア大学のシュナイダー教授(2010年没)が記者会見で吐いた名言「国民をその気にさせるには、・・・あやふやな部分は隠し、国民が怖がりそうな話だけをメディアにズバッと言わせるんです」も、とうてい科学組織の姿勢ではない。

以上を念頭に置けば、報告書のトーンも、メディアが報告書を受け取る姿勢(後述)も、ストンと腑に落ちるだろう。

CO2は増えているのに温暖化は停止している

今回の報告書(=第1分冊)は、海水温や海氷、海水準のことも含むけれど、話の根元は「地上平均気温の動向」だ。気温の話は、(1)すでにあるデータの解釈と、(2)将来予測の2つに分けて考えよう。まずは(1)を眺める。

現在までの気温動向についてIPCCは、「20世紀中期以降に起きた温暖化の主因は、人間活動である可能性が極めて高い(確率95%以上)」とした。

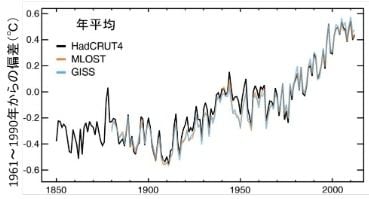

世界の年平均地上気温の経年変化

世界の年平均地上気温の経年変化「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書 第1作業部会報告書(自然科学的根拠)の公表について」(文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省)より

だが報告書中の実測データを見ると、1951~2012年(62年間)のうち、気温が明確に上昇したのは1975~98年の24年間(40%弱)しかない(右の図)。

しかも1975~98年は、世界中で都市化が進み、気温観測点のローカル環境変化(エネルギーの集中消費、車の増加、高層ビルの増加、植物の減少など)が温度計の読みを上げた期間にあたる。とても「(気温上昇の主因が人間活動である可能性は)確率95%以上」と断定できる話ではない。

IPCCは次に、「1998~2012年の気温の上昇率は、1951~2012年より小さい」と書く。