6月5日に発売された任天堂「Nintendo Switch 2」(写真:ロイター/アフロ)

6月5日に発売された任天堂「Nintendo Switch 2」(写真:ロイター/アフロ)

(立川 談慶:落語家、著述家、筋トレ愛好家)

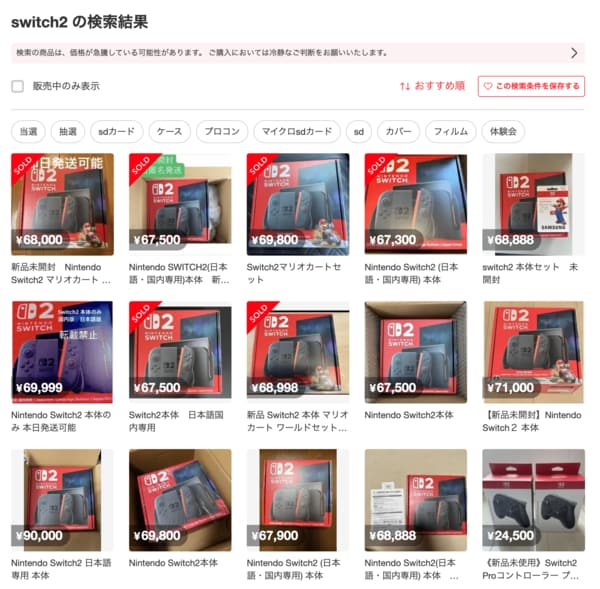

近年、日本の社会は「一億総転売ヤー時代」とでも呼ぶべき様相を呈しています。その象徴的な事例の一つが、Nintendo Switch2の転売問題でしょう。

抽選に当選した人しか買うことができない人気ゲーム機は、発売前からフリマアプリのメルカリなどで本来の販売価格をはるかに上回る価格で転売され、本当に欲しい消費者が手に入れられない状況が生まれました。そんな転売ヤーをメディアは批判的に報じており、SNSには賛否が巻き起こっています。

このところ、あまりにもこうした転売ヤー問題が繰り返されているので、商品の値段が急激に上がると「誰かが裏で転売し、うまいこと儲けているのでは」と勘ぐりたくなる、ギスギスした世の中になってしまいました。それが、より深刻な形で顕在化しているのが、「令和の米騒動」ではないでしょうか。

1年で約2倍にもなった米価急騰の背景には、国による農業政策の行き詰まりや猛暑などによる供給不足、インバウンドによる米需要の増加、インフレによる肥料価格など生産コストの上昇など、さまざまな要因が指摘されています。こうしたことから供給不安を煽るような情報が出回り、一時は銘柄米が5キロ5000円といった状況まで高額化に拍車がかかりました。

ここにきて5キロ2000円を切る価格で販売される備蓄米の放出もあり多少は沈静化してはいますが、昨年と比べてかなり高い状況は続いています。

「こんなに高騰しているのだから、誰かが儲けている」と詮索したくなるのが庶民の常。実際、米の流通にかかわる一部の卸売業者は、米価高騰により利益がかなり増えており、小泉進次郎農水相は「ある大手卸の営業利益は対前年比500%」といった趣旨のことを発言。ただ、利益が激増しているのは、そもそも利幅が低かったからという事情もあり、卸の悪者扱いには反発の声もあるようです。

いやはや、転売ヤー問題にせよ、令和の米騒動にせよ、いまの世相になんとなく違和感を覚えるのは私だけでしょうか。ニュースを見ながらボーッとそんな思いに耽っていると、『百年目』という落語が一つの答えを示しているように思えてきました。こんなあらすじです。