戦国の「軍制」

戦国時代の「陣立書」とは何か?戦国の軍事改革が示された史料、「車懸り」をひもとく手がかり

戦国時代の「軍制」(2)

2025.5.27(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

ジャンヌ・ダルクは平将門に神の声を伝えた巫女と同種の存在であるということ

【歴史ノ部屋・連載】ジャンヌ・ダルク聖者の行進

シンクロナス編集部

「男色」に無関心だった豊臣秀吉は珍しかった?「とんでもない変人」と言われた秀吉の男色の逸話

江戸時代に「無体」と非難された男色、興味について「職業」は関係なかった?

乃至 政彦

なぜ伊達は上杉と同じ「竹に雀」の家紋を使ったのか

上杉の家紋を流用した伊達晴宗の事情とは【JBpressセレクション】

乃至 政彦

「男色」が広まったのは戦場からではない?今日的な同性愛とは異なる、戦国時代の男色にありがちな誤解

武田信玄と高坂昌信、上杉謙信と直江兼続、織田信長と森蘭丸の関係は史料の誤読か創作だった?

乃至 政彦

上杉謙信はなぜ景勝と景虎どちらも家督相続者に選ばなかったのか

「御館の乱」における上杉景虎の戦略(前編)【JBpressセレクション】

乃至 政彦

本日の新着

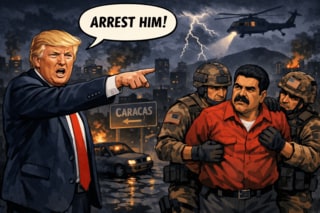

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

デモはなぜ激化しているのか?メディアの報道はなぜ踏み込みが足りないのか?イランの抗議活動を巡る疑問を読み解く

鍵を握るアメリカとイスラエルの動き

数多 久遠

【日韓首脳会談】韓国では「日本が東アジアで孤立している今こそ慰安婦や徴用工問題を前進させる好機」との世論大勢

李 正宣

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

豊かに生きる バックナンバー

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸