京都御所 写真/フォトライブラリー

京都御所 写真/フォトライブラリー

(乃至 政彦:歴史家)

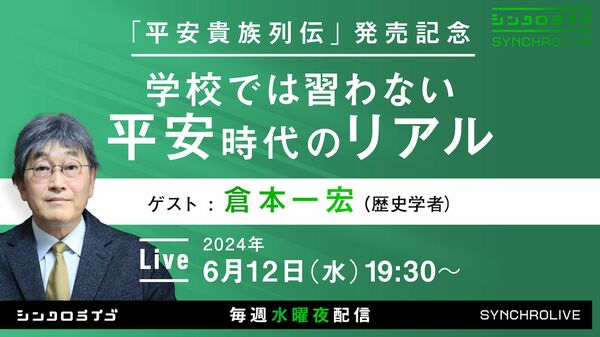

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々を紹介する倉本一宏氏の連載『平安貴族列伝』が書籍になり、好評発売中です。今回は、書籍『謙信越山』、『戦国大変』のほか、平将門に関する新書も発刊する乃至政彦氏に、本書の魅力を語っていただきました。(JBpress)

人材豊かな平安時代

平安時代の有名人といえば、誰を思い浮かべるだろうか。武人では、剛勇無双な伝説の残されている平将門や源為朝を連想する人は多いはずだ。

ほか文人なら安倍晴明、菅原道真が「そういえば平安時代だった」と思われるかもしれない。

文化人では鴨長明(かものちょうめい)、それと今年の大河ドラマで主役を務める紫式部をあげられよう。

歴史物では(大河ドラマ直球のが平安時代を扱っている今年を除いて)書籍の売れ行きやテレビ番組の視聴率を高めやすいのは戦国と幕末と第二次世界大戦で、平安時代は人気のあるほうではないという。

なぜかというと、今述べたレベルの超有名人がいるにはいるのだが、次点に並ぶ人物が少ないからであるだろう。

平安時代というと、なんとなく『源氏物語』の絵巻物ビジュアルから、優雅な貴族が色鮮やかな空間を穏やかに過ごしていたように印象されている。だが、これら衣装や建築物に見られる美しさだけでなく、生々しい人間の言葉と生き様に目を向けてみると、別の時代に劣らないほど、面白い人々の群像が見えてくる。

これはテーマを貴族に絞っても可能であるということを、倉本一宏氏の『平安貴族列伝』は実証してくれている。

数奇な運命をたどった平安のいち貴族

同書は、『日本後紀(にほんこうき)』と『続日本後紀(しょくにほんこうき)』の薨卒伝(こうそつでん)に見える「桓武天皇の延暦(えんりゃく)十三年(七九四)の平安京遷都以降」の人物を扱っている。

史料を限定することで人選が限られてくるのだが、かえって現代日本人に親しみの薄い人々に焦点が当たって、新鮮な気持ちにさせられる。

たとえば、「羽栗翼」という貴族の名前を聞いたことのある人がどれだけあるか不明だが、こんなマイナーな人物の生涯にもドラマと時代性の発見がある。

この人の名前はその字の通り「はぐり・つばさ」と読む。令和の小説や映画に登場するような現代的な名前だが、面白いことに翼の弟も「翔」と書いて「かける」と読むらしく、こちらもまたライトな名前に見えてしまう。

だが、翼・翔兄弟の命名には、この時代ならではの悲劇的な背景があったという。

この人物について少しだけ触れてみよう。