西田幾多郎の「純粋経験」に大きな影響を受けた野中

こうした野中の経営思想は、西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」や、彼の刎頚の友であった鈴木大拙の「即非の論理」と近似するものと言うことができます。

まず、西田の「絶対矛盾的自己同一」ですが、これは一見すると対立や矛盾する要素が、より高次の次元で統一された状態を指します。生命現象に例えると、合成と分解、酸化と還元といった相反する作用が同時に存在し、動的な平衡を保っているように、相反する要素が共存しつつ全体としての調和を維持している状態のことです。

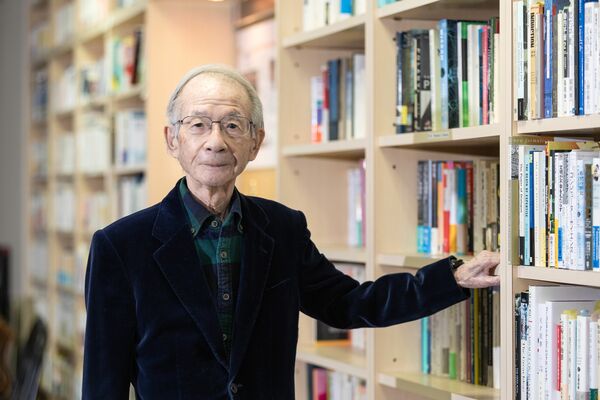

野中は知識創造理論を構想するに当たって、西田の思想を積極的に参照しています。特に、言語や文字で表現するのが難しい個人の経験や直感、ノウハウなどを意味する「暗黙知」の概念は、主観と客観が分化する以前の直接的で即時的な経験を指す、西田の「純粋経験」に大きな影響を受けています。

西田幾多郎の「純粋経験」に大きな影響を受けた野中郁次郎(撮影:木賣美紀)

西田幾多郎の「純粋経験」に大きな影響を受けた野中郁次郎(撮影:木賣美紀)

例えば、野中が提唱したSECIモデル*において、「暗黙知」を「形式知」に変換する「表出化」のプロセスは、個人の直接的な経験(純粋経験)を言語化し、共有可能な知識として表現することを意味するといった具合です。

*知識創造の4つの次元である、共同化 Socialization、表出化 Externalization、連結化 Combination、内面化 Internalizationの頭文字を取って付けられた、暗黙知と形式知の相互変換を通じた、組織的な知識創造を説明するモデル。

次に、鈴木の「即非の論理」ですが、これは元々の発想を大乗仏教の般若経典のひとつである『金剛般若経』から得ています。ここに出てくる、「仏説般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。是名般若波羅蜜」という表現は、「般若波羅蜜(智慧の完成)は般若波羅蜜ではない。だからこそ、これを般若波羅蜜と名付ける」という意味に解釈されています。

鈴木は、このような表現形式を「即非の論理」と名付けました。これは、「あるもの(A)が一見するとAではない(非A)ように見えるが、実際にはAである」という逆説的な論理構造を指し、物事の本質が単純な同一性や対立を超えていることを意味しています。

鈴木は「それ故、この論理を成り立たするは、普通にいう知的分別を棄ててしまわなくてはならぬ」(『禅の思想』)として、禅の悟りが開けるというのは、根本的な対立がそのままで解決される、あらゆる対立・苦悩がそのまま超えられる、そのような世界が見えてくることだと言っています。