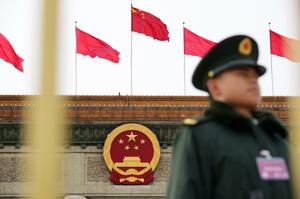

「中居クン」どころの騒ぎではない「フジ」外資支配リスク

目を覚ませ、日本のマスメディア

2025.1.31(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

兵庫県知事選・公選法違反容疑、メルチュ社長に起訴猶予はあり得ない

郷原弁護士+上脇教授「告発状補充書面提出記者会見」での寛大さの意味

伊東 乾

兵庫県問題:SNSデマ拡散の前途に垣間見える「刑事罰導入」

子供向けに「情報」を教える資格がこの国にあるのか?

伊東 乾

法律の本質から一刀両断、斎藤元彦知事・メルチュ社長の公選法違反問題

「郷原告発」を支える「團藤刑法・主体性理論」

伊東 乾

お正月は、生成AIを活用して子供たちを飛躍的に伸ばす絶好機

東京大学AI-STREAMMの「科目横断・中学創造性カリキュラム」

伊東 乾

歴史が語る、献体ピース医師と兵庫県知事に共通する危険な社会背景

恐慌・新マスメディア・低リテラシー、ナチスと同根の温床を刷新せよ

伊東 乾

本日の新着

世界の中の日本 バックナンバー

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

菅原 淳一

政治にも実は企業経営にも不向きな生成AI、頼りすぎれば現場は大混乱

伊東 乾

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治

関 瑶子

「ヒロシマのタブー」避け、硬直化し定型化した語りで「核兵器なき世界」を実現できるのか

宮崎 園子

2026年、重要性増す社会的情動スキルとステージマネジャー猪狩光弘の凄技

伊東 乾

AIのお試し期間は2025年で終了、2026年に顕在化する5つのトレンドとAIで稼ぐ企業・コストになる企業を分ける差

小林 啓倫