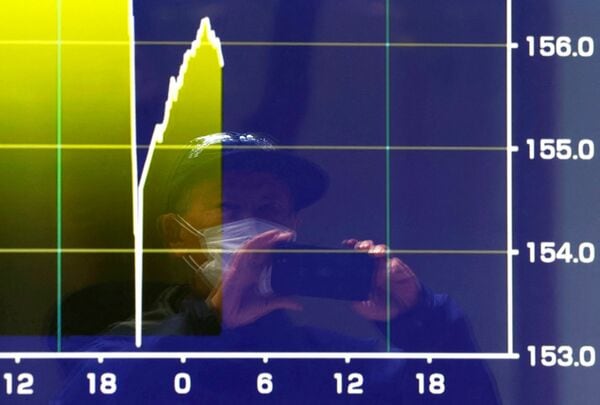

政府・日銀による為替介入があったとされる(写真:ロイター/アフロ)

政府・日銀による為替介入があったとされる(写真:ロイター/アフロ)

歴史的な円安が続いています。4月29日の外国為替市場では、一時1ドル160円台前半を突破し、1990年4月以来、34年ぶりの円安水準を記録しました。ただ、その直後に一転して円高方向へ振れたことなどから、「政府日銀による為替介入があった」との見方も広がりました。では、そもそも「為替介入」とはどのような仕組みなのでしょうか。誰が何のために実施し、どんな影響を及ぼしているのでしょうか。専門記者グループのフロントラインプレスがやさしく解説します。

そもそも「為替」とは?

まずは、為替相場や円高、円安の基礎を簡単に説明しましょう。

円やドルなど、異なる通貨の交換(売買)は「外国為替取引」と呼ばれ、「外国為替市場」で行われます。その交換比率が「為替相場(為替レート)」。テレビなどで耳にする「今日の東京外国為替市場は円相場が値下がり/値上がりし…」といったニュースも、まさにこのことです。

ただ、市場といっても鮮魚や青果物を扱う卸売市場のように専用の建物があるわけではなく、関係者による威勢の良い掛け声が飛び交っているわけでもありません。実際の売買は電子機器や電話で行われており、その総体が為替レートとなって表示されます。

【関連記事】

◎円安抑止の処方箋、NISA国内投資枠の導入で「家計の円売り」は抑えられるか?

円高/円安は、為替相場における「円の相対的価値」を示しています。円1単位で交換できる他通貨の単位が多ければ円高(=外貨に対して円の価値が上がる)、少なければ円安(=円の価値が下がる)。相場は常に変動するため、円高/円安に明確な境目はありません。

通貨は安すぎても高すぎてもデメリットを生みます。円安の場合、海外から輸入しているエネルギー資源や食材などの価格は上昇し、家計を圧迫します。逆に円高が進めば、日本からの輸出品の現地価格が上昇して日本製品の国際競争力が落ち、輸出企業の収益悪化や失業者の増加などにつながるとされています。

こうした経済への悪影響を緩和するため、為替相場の急激な変動や、過度な円安・円高は抑える必要があります。その方法の1つが「為替介入」です。