芥川に「老獪な偽善者」と批判された島崎藤村、姪との不倫を赤裸々に綴った小説は「自然主義文学」といえるのか?

文豪たちの人生の岐路(第15回)島崎藤村:後編

2024.5.17(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

本日の新着

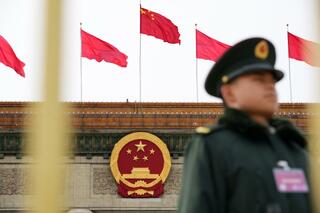

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか

【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至

唐鎌 大輔

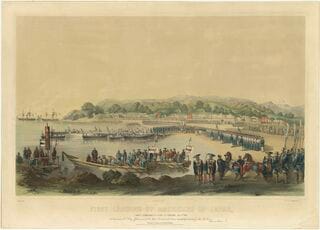

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②

町田 明広

豊かに生きる バックナンバー

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

髙城 千昭

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹