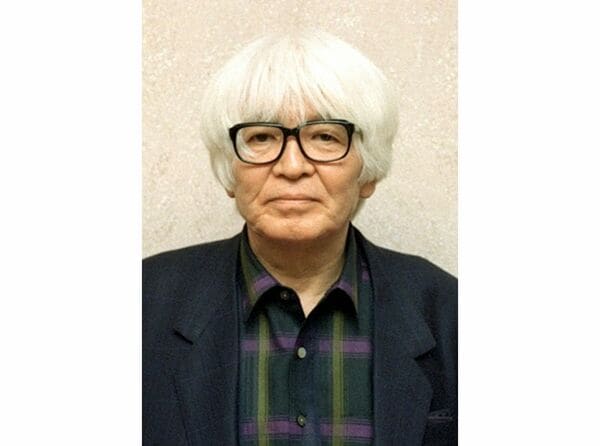

司馬遼太郎 写真/共同通信社

司馬遼太郎 写真/共同通信社

(歴史家:乃至政彦)

歴史小説家の嘘

今月某日、都内で友人たちと雑談に興じた。

話題は珍説・奇説を広めておられる小説家たちのことに及んだ。

みんな否定的ではない。

私はそのロールモデルの1人として、作家・八切止夫(1914?〜87)の名前をあげた。日本ならではの歴史異説ブームは、彼の独自性によるところが強いと思っていた。

すると、ある友人は「みんな忘れがちなことだが、八切氏が増産したトンデモ説は、彼はそれを小説という形の範囲を守っている」という趣旨の指摘をされた。

一部の作家が「小説家」の肩書きを使い、小説ではない場で放談をされているのは、八切流と違うというのである。

この点、言われてみるまで本当に忘れがちだったことに気づいた。

確かに小説の中でなら、どのような嘘をついても大きな問題はないと私は思う。ただし、これからはそれも許されなくなっていくかもしれない。

八切作品が小説の範囲で、小説とは思えない技法を(意識的にか無意識にかはわからないが)使ったことで誤解され、その作り話をひとつの説であるかのように、Wikipediaで紹介されているものもある。これに驚いた人が小説の嘘は有害だと声をあげるかもしれない。

これについて是非を唱えるつもりはないが、考えるための材料として、今回は、小説で許されてきた嘘の範囲について、少し話をしてみたい。

司馬遼太郎『関ヶ原』の書き出し

司馬遼太郎の小説『関ヶ原』(新潮社、1966・新潮文庫、1974)の導入部は、昭和の作家ならではの書き出しで、とても名文に思う。

引用するので、一読してほしい。

いま、憶(おも)いだしている。

筆者は少年のころ、近江国(おうみのくに)のその寺に行った記憶がある。夏のあついころで、長い石段をのぼって行った。何寺であったかは忘れた。

寺の縁側にすわって涼(りょう)を入れると、目の前に青葉が繁(しげ)っていたことが、きのうのようにおもいだせる。そのむこうにひろびろとした琵琶湖畔(びわこはん)の野がひろがっていた。

「わしがいますわっているここに」

と、私どもをここまで連れてきた老人が、縁側の板をトントンとたたいた。老人は、身ぶり手ぶりをまじえて、私ども少年たちに寺伝の説明をしてくれた。

「太閤(たいこう)さんが腰をおろしていた。鷹狩(たかが)りの装束(しょうぞく)をなされておった。その日も夏の盛りでな。きょうのように眼に汗のしみ入るような日中やった」

と、老人は汗をぬぐった。

司馬遼太郎の文体は、「自転車こぎだし文体」とも呼ばれている(清水義範『大人のための文章教室』講談社現代新書、2014)。

自転車を漕ぎ出すように短い文章で情報を小出しして、徐々にこれを加速させることで、作品世界にワープさせるわけである。ある程度進んだら読者の視界は安定していく。