「よそう。また夢になるといけねえ」

【あらすじ続き】

3年前、魚勝が酒を飲んで寝たのを見計らって、拾ったお金を持って大家さんのところに行くと「1カ月半も働いていない魚勝が、こんな大金を持っているわけがない! どういうわけだ?」と大家さんから詰問された。

「魚勝が芝の浜で拾ってきたカネです。落とし主に返すこともできないから使っていいんですよね」と言うと、大家さんは真っ赤になって怒り、「そんなカネを少しでも使ってみろ。魚勝は罪人になっちまうぞ!」「じゃあどうすればいいんですか」「どうもこうもない。まずお上に届けろ!」「そんなの無理です。すっかりあの人、自分のものだと思っています」「魚勝はなにしてやがる? なに、酒飲んで寝ている? 俺がこのカネをお上に届ける」「それじゃあ私はどうすればいいんですか?」「いいか、いままでのこと一切合切を夢にしちまえ。それしか道はねえ」と諭された──。

「そんな大嘘をつき通せるわけはないと思っていたけれど、必死に私がウソをついたら、お前さんは素直に信じてしまったのよ──」

その後、人間が変わったように働いて3年で真人間になった魚勝でしたが、「落とし主が現れず、拾い物は拾い主の元へ」ということで拾ったカネが改めて届けられていたのでした。

女房の述懐に亭主の魚勝は、ウソをつき通した女房の辛さを慮り、その思いに深く感謝します。「お前のおかげで俺はなんとかなった。お前こそ辛かったろう」と労わり、2人は涙ながらに慰め合います。そして女房は、この3年頑張ってきた亭主に、久し振りに酒でも飲もうよと勧めます。

「うん、そうだな、じゃあ飲もう」と口元に運ぼうとして、止めます。

「よそう。また夢になるといけねえ」

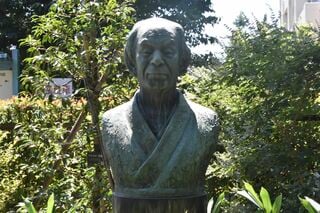

談志は「落語のテーマは飢えと寒さである」と言っていました。

暖房器具のない冬の江戸は、とてつもなく寒かったはずです。さらに、金がないと年も越せなかった懐具合の寒さも想像すると、その辛さは甚大なものだったはずです。だからこそ、令和の時代に生きる我々の遺伝子に刻み込まれたと思しきご先祖の記憶が呼び起こされ、この噺が身に染みるのかもしれません。

この醍醐味、つまり言葉では言い表せない共感こそ、落語の底力ではないでしょうか。

ただ、そんな落語の潜在的な魅力にすら、「すべては疑いうる」というマルクスの名言よろしく「落語の面白さはそんなもんじゃねえだろ!」という視線を貫き通したのが、わが師匠・談志でした。