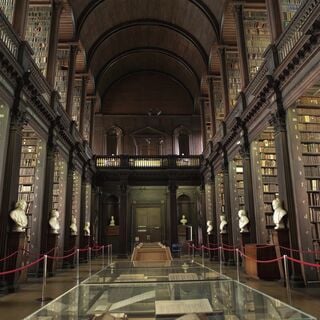

「町の本屋」を復活させる!じり貧の書店業界に構築する新たなエコシステム

連載「だれが本を生かすのか」第2回 安藤哲也の挑戦【後編】

2023.9.15(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

書店業界と決別した風雲児が15年ぶりに復帰、開店した「シェア型本屋」とは

連載「だれが本を生かすのか」第1回 安藤哲也の挑戦【前編】

浜田 敬子

イクメン休業に女性イキイキ指数、積水ハウスと丸井は男性育休をどう進めたか

離職率1割、育休取得率100%を実現したトップの強力なリーダーシップ

浜田 敬子

「資生堂ショック」は女性の働き方をどう変えたのか?

ダイバーシティを重視する魚谷雅彦社長が主導した「働き方改革」

浜田 敬子

ジェンダーギャップ指数121位で先進国最低水準、時代遅れの日本の実態とは?

セクハラ、ワンオペ育児、『AERA』元編集長が指摘する日本の「男性目線」

浜田 敬子

「タイパが悪いから本は読まない」では教養も言葉を扱う能力も身につかない

文章のプロが実践する、面白い本に出会うセオリーとは

奥野 宣之

本日の新着

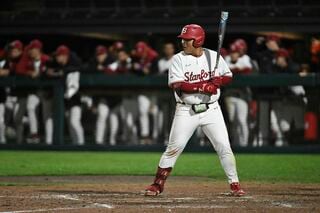

スタンフォード大の佐々木麟太郎選手が結んだ驚きのスポンサー契約、「メジャーに挑戦」が高める選手のブランド価値

田中 充

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴

【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには

小林 啓倫

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

大河ドラマ『豊臣兄弟!』では聡明さが話題、蔵書約1万冊で無類の本好きだった徳川家康が『吾妻鏡』を熟読したワケ

真山 知幸

日本再生 バックナンバー

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

加害者の更生と償いは誰が決めるのか?綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件が突きつける問い

関 瑶子

消費税減税競争に異議あり!いま必要なのは中所得層の所得税アップと社会保険料負担の削減だ

原 英史

明日メシを食うカネがない!金欠派遣高齢者が年金事務所や社会福祉協議会、区役所をはしごしてゲットしたもの

若月 澪子

麻雀にハマり、家と仕事を失った中高年男性が辿り着いた介護職、そこで彼が見た女性社会の掟とは

若月 澪子

なぜ私の職場はこんなにも憂鬱なのか?心理学が明かす価値観の衝突と、憂鬱からあなたを解放する「首尾一貫感覚」

関 瑶子 | 舟木 彩乃