共産党統治の宿命なのか?中国の「著作権」意識が低い根本的な理由

日本アニメ海賊版サイトを摘発、それでも中国から海賊版はなくならない

2023.5.14(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

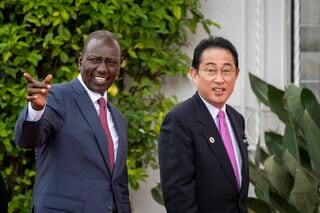

アフリカ歴訪の岸田首相も痛感、日本とはケタ違い、中国のアフリカ大陸浸透度

東アジア「深層取材ノート」(第186回)

近藤 大介

対中貿易「ドル放棄」国が増加、夢物語と笑えなくなってきた人民元国際化

人民元決済の拡大が加速、中国が目論む米ドル機軸体制の打破

福島 香織

「真実を話せない、聞けない」中国版チャットGPTが背負う悲しき宿命

世界的ブームの対話型AIが突きつける大問題、科学技術は中立でいられるか?

馬 克我

中国の若者たちはアメリカの「ゴミ」の向こうに何を見たのか

反米プロパガンダに反感を抱く「打口」世代

馬 克我

日本のアニメを見て育った中国「改革開放」世代の嘆きと絶望

ゆっくりと閉ざされていく自由な世界への扉

馬 克我

本日の新着

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙

木村 正人

トランプは本気でグリーンランドを欲しがっている、国内の不満を国外の成果で癒す米国大統領

Financial Times