そもそも「活字離れ」が叫ばれて久しいですが、それは「魚離れ」も同様です。

そんな状況のなかにあっても、店頭で魚を捌いてみせたり、刺身を小さなパックで売り出したりと、魚を食べてもらおうとさまざまな努力をしていることが、売場からひしひしと伝わってきたのです。

もちろん私たち書店もあの手この手を使っていますが、もう一歩踏み込めていないのです。「強さ」に縛られてしまった総合格闘技のように、書店は「文化」を扱っているという呪縛から逃れられていないのでしょう。

さわや書店は創業から70年以上が経ち、一応「老舗」と呼ばれているうえに、教科書も扱っているのでなおさらです。「文化」の壁が、どこかで私たちを踏みとどまらせているのです。

「文化」は呪縛ではなく、活用するもの

そこで営業(プロレスで言えば興行)を続けていくために、今後プロレス的な考えで売り上げを伸ばせばいいのではないかと考えるようになりました。

書店に来店したお客さんが、レジで会計するだけが売り上げを立てる手段ではないのです。

講演会を開催して参加費に講師の著作を含めたものにする、地元の旅行会社のツアーにガイドブックを組み込んでもらう、観光施設に書籍の委託販売をお願いする…。

作家の講演会にも本を売る手立てはある

作家の講演会にも本を売る手立てはある

あらためて考えてみると、一冊の本をお金に替えるルートは数多くあり、可能性を秘めています。

そのためには「文化」のエッセンスが活きてくるのは言うまでもありません。プロレスが総合格闘技のエッセンスを匂わせているように、書店も本という「文化」の香りを漂わせながら、様々な販売方法を模索する段階にきているのではないでしょうか。

またこれらは私たちだけで完結するものではなく、いうまでもなくパートナーがいなければ成立しません。プロレスにおいて対戦相手が不可欠で、一緒に試合を組み立てていくのにも似ています。

気が付けば武藤選手の引退試合が始まる時間になってしまいました。希代のレスラーの去り際を目に焼きつつ、引き続きさわや書店、おこまがしくも書店業界の行く末に思いを馳せることにします。

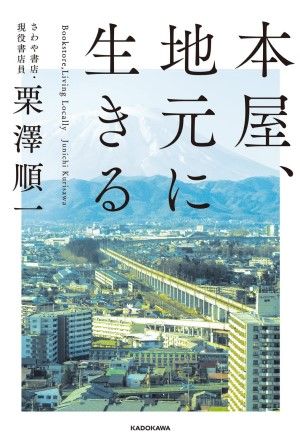

【JBpressからのお知らせ】本記事著者の栗澤順一さんが執筆した書籍『本屋、地元に生きる』が発売されました。また、同書からの抜粋記事「本屋は町から消えてしまうのか?書店員にやれることはある!」(2023年2月21日公開)もあわせてお読みください。