無価値な仕事ほど高給でエッセンシャルな仕事は低給の悲しきメカニズム

クソみたいな(ブルシットな)仕事が消えるどころか量産されるのはなぜか

2022.4.16(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

二人の当事者が振り返る、なぜ日本のコロナ対策は後手後手に回ったのか?

コロナ対策を指揮した田村元厚労大臣と“コロナの女王”岡田教授の反省と提言

長野 光

世界中の頭脳を翻弄し続ける量子力学、深遠なる世界へのいざない

「この分野を研究する覚悟はあるか」と天才物理学者は必ず聞いた

尾形 和哉

「漂流記マニア」の椎名誠が厳選、漂流者は何を食べ、いかにして生還したか?

極寒のシベリアから離島まで、数々の冒険を体験した著者が語る漂流記の魅力

関 瑶子

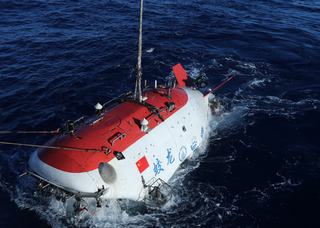

宇宙と同じくらい面白い海底1万メートルの「超深海」の世界

飛躍的に進む深海研究と、超深海大国・日本の深海との関わり

関 瑶子

華やかな「料亭」の間に佇む廃屋が語る遊廓時代の在りし日

「鬼滅の刃」遊郭編で注目を集める遊廓、その実際の建物の写真集

加藤 葵

読書ガイド バックナンバー

「女性差別か、伝統か」今なお女人禁制が解かれない大峯山系・山上ヶ岳の歴史的背景とは

鵜飼 秀徳

あの富士山も「女人禁制」だった——立山、白山…なぜ霊山は女性を拒絶したのか

鵜飼 秀徳

読まれるメールや資料を作れる人とスルーされがちな人を分ける「たった一行」の差

武政 秀明

【関ヶ原の合戦の真実】石田三成は総大将ではなく、小早川秀秋は合戦前から東軍派、家康にも天下取りの野心はゼロ?

関 瑶子 | 高橋 陽介

【書評】『ハイパーインフレの悪夢: ドイツ「国家破綻の歴史」は警告する』〜お金が紙くずになるとき

渡辺 裕子<Hon Zuki !>

【書評】『後継者不足時代の事業承継』〜事業承継と女性のキャリア形成、「当事者」による葛藤についての論考〜

安川 新一郎<Hon Zuki !>