悪化する日中関係。G20サミットで中国・李強首相(右から2番目)との接触もなかった高市首相(左から2番目)、写真:代表撮影/ロイター/アフロ)

悪化する日中関係。G20サミットで中国・李強首相(右から2番目)との接触もなかった高市首相(左から2番目)、写真:代表撮影/ロイター/アフロ)

高市政権の発足からわずか1カ月余りで、日中関係は戦後最悪とも言われる緊張局面に突入した。高市首相が国会で「台湾有事」が日本の存立を脅かす事態になり得ると明言したことに、中国は猛反発。大阪の中国総領事による「首を斬る」暴言や、中国大使館の国連旧敵国条項を持ち出した投稿、渡航・留学自粛や水産物輸入停止など、政治・経済・人的交流のあらゆるレベルで軋轢が広がっている。果たして冷え切った今後の日中関係に出口はあるのか。東京財団主席研究員の柯隆氏がレポートする。

台湾有事発言が火をつけた「戦後最悪」の危機

高市政権の誕生以降、日中関係は急速に冷え込んだ。その決定的なきっかけとなったのが、11月7日の国会答弁である。

高市早苗首相は、中国が台湾に武力行使した場合、日本の「存立危機事態」に該当し得るとし、自衛隊の武力行使を含む集団的自衛権の発動が理論上あり得るとの認識を示した。これは、従来の首相があえて曖昧さを残してきた表現を一歩踏み越えた発言として、中国側に強い衝撃を与えた。

そもそも緊張は、その少し前から高まっていた。10月末、韓国・慶州で開かれたAPEC首脳会議の際、高市首相は習近平国家主席と初の首脳会談に臨み、香港や新疆ウイグル自治区の人権状況、東シナ海情勢、台湾海峡の安定などに関して「深刻な懸念」を率直に伝えた。

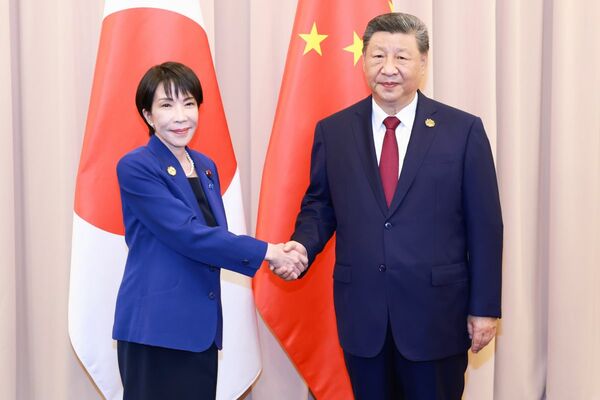

APEC首脳会議の傍らで首脳会談に臨んだ高市首相と中国の習近平国家主席だったが…(2025年10月31日、写真:新華社/アフロ)

APEC首脳会議の傍らで首脳会談に臨んだ高市首相と中国の習近平国家主席だったが…(2025年10月31日、写真:新華社/アフロ)

中国側は当初、関係改善のムードを演出しようとした。新華社通信や人民日報も、会談が「建設的で安定的な関係」を構築する意思を確認したと報じており、日本側提起の人権問題には触れなかったものの、会談自体を無視したわけではない。

しかし、APEC関連行事で高市首相が台湾の代表と短時間立ち話を交わし、その様子が記念写真とともにSNS上に広まると、中国側の不信感は一段と強まった。その後の国会で高市首相が台湾有事を「日本の存立に関わる事態」と位置付けたことで、習近平政権は「核心的利益」への重大な挑戦と受け止め、強烈な抗議と圧力に転じたのである。

緊張を決定的に高めたのは、外交儀礼の一線を越える発言だ。中国・大阪総領事の薛剣氏がX(旧Twitter)で、高市首相の発言を批判する記事を引用しつつ「勝手に突っ込んできたその汚い首は、一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない。覚悟はできているのか」と投稿したのである。

日本政府はこの「首を斬る」発言を「極めて不適切」として厳重抗議し、与野党からはペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)としての追放を求める声まで上がった。

さらに11月下旬には、在日本中国大使館がXで国連憲章第53条・107条のいわゆる「旧敵国条項」の日本語条文を画像付きで投稿し、「安全保障理事会の許可なしに軍事行動をとる権利がある」と読める趣旨を示した。この投稿は、日本を再び「旧敵国」として位置付けるかのような強硬姿勢として国内世論の強い反発を呼んでいる。

危機の沈静化を図るため、11月18日には北京で外務省局長級(日中両外務省のアジア担当局長)による協議が行われたが、中国側は高市答弁の撤回を求め、日本側はこれを拒否しつつ大阪総領事の暴言や対日渡航制限に抗議するなど、溝は埋まらないまま終わった。

政権発足直後から少数与党として不安定な基盤に立つ高市政権にとって、保守層の支持の源泉である安全保障観をここで後退させれば、たちまち求心力を失いかねない。

一方の習近平政権も、国内のナショナリズムを背景に「台湾カード」で譲歩する余地は乏しい。こうして、今回の対立は一過性ではなく、長期化を前提とした「新たな冷却局面」の入り口に立ったと言える。