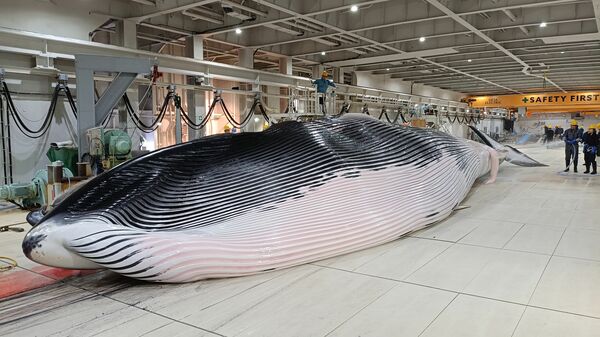

オホーツク海での捕鯨の様子(写真提供:共同船舶)

オホーツク海での捕鯨の様子(写真提供:共同船舶)

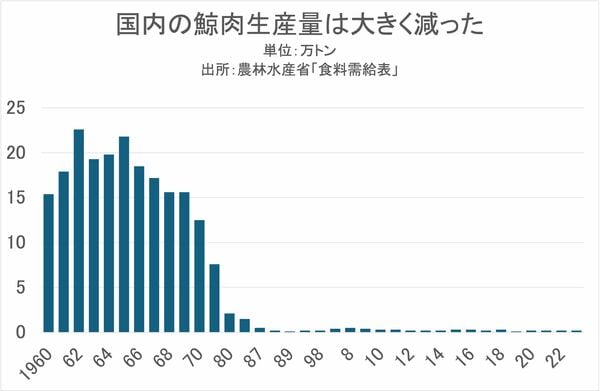

商業捕鯨が復活したことは、日本人の間でもあまり知られていないかもしれない。政府は2018年に国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退を決め、19年7月に領海と排他的経済水域(EEZ)で商業捕鯨を再開した。全盛期の1960年代に年20万トンを超えた鯨肉生産量は、今や2000トンほど。その間、日本の食卓には豚肉や牛肉が浸透した。令和の時代に鯨肉はどこまで存在感を示せるのか。

(志田 富雄:経済コラムニスト)

最盛期は南氷洋での捕鯨の4割強が日本船団

「商業捕鯨の再開は南氷洋(南極海)が念頭にあった。調査捕鯨を通じて持続的な利用は可能であることを訴えてきたが、実現できなかった。その意味で喜び半分、残念な気持は残る」

こう話すのは、日本捕鯨協会の山村和夫顧問だ。山村氏は東京水産大学(現東京海洋大学)を卒業して1971年に日本水産に入社し、捕鯨部に配属。それ以来、日本共同捕鯨、日本鯨類研究所、現在の捕鯨大手である共同船舶で社長を務めるなど鯨一筋の人生を歩んできた。

鯨肉が日本人の貴重な栄養源であった時代。日本水産や大洋漁業(現マルハニチロ)、極洋捕鯨(71年から極洋)といった水産大手は合わせて7船団を南氷洋に繰り出した。

農林水産省の食料需給表統計によると、1962年に22万6000トン、65年にも21万8000トンの鯨肉生産量を記録した。プロ野球「横浜DeNAベイスターズ」の前身である「大洋ホエールズ」(親会社は大洋漁業)の名前からも鯨が身近な存在であったことが分かる。

山村顧問よりちょうど10年前に日本水産に入社し、捕鯨に従事したのが後に社長に就く垣添直也氏だ。