ウナギも手が届きにくくなってしまうのか(写真:jazz3311/Shutterstock.com)

ウナギも手が届きにくくなってしまうのか(写真:jazz3311/Shutterstock.com)

今年は7月19日、31日が「土用の丑」。ウナギの予約を誘う広告がスーパーやコンビニに張り出された。土用の丑にウナギを食べる習慣は江戸時代に始まったとされ、今も消費はこの時期に盛り上がる。その最中に出てきたのが国際取引の規制案だ。欧州が理由に挙げる「資源の著しい減少」の背後にもウナギ好きな日本人の存在がある。

(志田富雄:経済コラムニスト)

いまだに謎が多いニホンウナギの生態

ワシントン条約(CITES=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は絶滅のおそれのある野生の動植物を保護する目的で1975年に発効。日本は80年に締約国となった。象牙が高値で取引されることでゾウが危機的な状況に追い詰められる——こうした場合に国際的な取引を規制し、乱獲などを抑える狙いがある。

締約国会議は基本的に3年に1度あり、今年は11月下旬からウズベキスタンで開催される。欧州連合(EU)は6月、ドミニカ共和国などと共同でニホンウナギなどをCITESの規制対象とする案を提出した。今回の会合で賛成、反対票全体(締約国は180カ国強)の3分の2以上が賛成すれば提案は採択、規制が実施される。

ややこしい部分があるので、順を追って説明していきたい。

まず、ウナギには多くの種類があり、今回EUが規制対象にしようとするのは「ニホンウナギを含む18種類のウナギ」だ。すでにヨーロッパウナギはワシントン条約で取引が規制されており、欧州の提案が採択されれば世界で確認されているすべてのウナギが対象になる。

ニホンウナギは名前の通り日本を含む東アジア地域に生息している。生態はいまだに謎の部分が多い。2005年に東京大学海洋研究所がマリアナ海溝付近で産卵地点を発見した。そこで孵化したウナギは成長しながら海流に乗って日本沿岸などに回遊して来る。

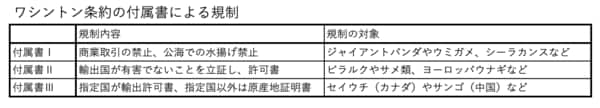

CITESは動植物の種が瀕している危機の深刻さに応じて3段階の規制を設定している。もっとも危険な状態にあり、取引によってすでに影響を受けているか、受ける可能性が高いと判断されれば「付属書(Appendix)Ⅰ」に記載され、商業取引が原則禁止される。アジアゾウやジャイアントパンダ、ウミガメ、シーラカンスなどが保護対象だ。