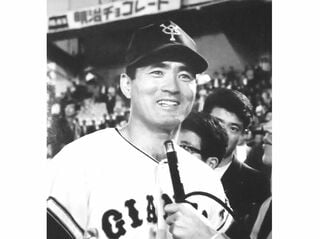

長嶋茂雄氏の訃報を新聞はどう報じたか…知られざる人物像やエピソード競う、問われる令和のスポーツ報道姿勢

2025.6.5(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

サッカー日本代表の人気低迷が深刻、W杯予選は「勝って当たり前」「若年層の海外移籍」「テレビ中継減少」の三重苦

あわせてお読みください

【追悼】大谷翔平もスゴイが「長嶋茂雄」は衝撃だった、たった一人で日本の野球シーンを塗り替えたスーパースター

【JBpressセレクション】広尾晃の野球ビジネスモデル考察(第3回)

広尾 晃

プロ野球、リプレー検証で「ホークアイ」を物証にできない謎…メジャーにも韓国にもテクノロジー活用で完全に出遅れ

田中 充

佐々木朗希の右肩負傷は何が原因?メジャー開幕2カ月で戦線離脱、チームとのコミュニケーションや起用法に問題も

田中 充

炎上したプロ野球のSNS規制、自ら「ファン離れ」の地雷踏む…ゆるく規制する米メジャーリーグとファン対応で差

田中 充

日本プロ野球は143、MLBは162、ペナントレース「試合数」から見える球界事情とそこから生まれる記録のドラマ

広尾 晃

本日の新着

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?

酒井 政人

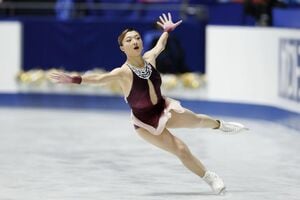

坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る

砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位

酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ

長山 聡

「来年は優勝しかない」大会新で過去最高の2位の國學院大が見せた強さ、前回11位から3位と大躍進した順大の気概

酒井 政人