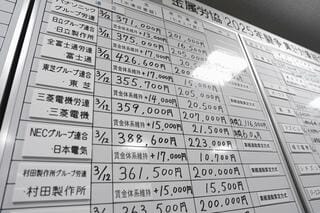

“ボーナスの給与化”に惑わされるな!初任給30万円時代に求められる「会社の見分け方」

2025.6.5(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

初任給バブルの落とし穴!上がりにくい給料、インフレ、住宅価格高騰…若者の未来は就職氷河期世代よりキツいかも?

【河田皓史のマクロ経済ノート】

河田 皓史

初任給50万円でもよろこべない!賃上げの不都合な真実…2年目以降の昇給幅は減少、知られざる配分の実態とは

【JBpressナナメから聞く】パーソル総合研究所上席主任研究員・藤井薫氏①

藤井 薫 | 細田 孝宏

「退職金までむしり取られるのか!」就職氷河期世代の怒り爆発、社会の歪みに苦しめられる厳しい境遇とは

【やさしく解説】就職氷河期世代とは

フロントラインプレス

初任給アップだけで入社志望の学生は増えるのか?問題は「リアル時給」だ

企業は「年収」と「年間労働時間」を開示し、実態を伝えよ

岡部 隆明

春闘大詰め!「賃上げ5%」でも喜べない、氷河期世代が割を食うカラクリ…労組弱体化で配分が若手に偏る厳しい現実

賃上げの不都合な真実(2)

藤井 薫

本日の新着

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

働き方と教育 バックナンバー

モーレツに働き続ける高市政権の誕生で女性活躍は進むのか?両極端に転び得る「2つのシナリオ」

川上 敬太郎

上司からの連絡に邪魔されず休日を穏やかに過ごすには、「つながらない権利」より「レスポンス主導権」の確保が必要

川上 敬太郎

消えゆく「役職定年」、年齢による強制的な降格と減給の仕組みとはなんだったのか

フロントラインプレス

それでも退職代行・引き止めサービスが活況を呈する背景と問題点、会社と社員の意思疎通はなぜ壊れるのか

川上 敬太郎

メンタルダウンから復活、元アパレルマーチャンダイザーがついに「手触りのある実感」を得られた仕事とは

韓光勲

高市発言で今も物議を醸す「ワークライフバランス」の意義、労働時間規制の緩和は「長時間労働の推奨」につながるか

川上 敬太郎