古くは古墳時代から?知っているようで知らない「渡来人」の始まり

「古代武蔵国の渡来文化」(1)

2025.5.30(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

近世城郭の門と枡形を知りたかったら江戸城へ!典型的な「田安門」と、わかると怖い「清水門」

西股 総生

幕府はなぜ大名を取り潰しにするのか?数多くの大名が改易になった理由、幕藩体制の基本原理に基づくタテマエと本音

西股 総生

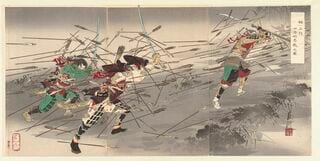

戦国時代の「軍制」はどのように進化したのか?〈領主別編成〉から〈兵種別編成〉へ、その違いと過程

戦国時代の「軍制」(1)

乃至 政彦

戦国時代の「陣立書」とは何か?戦国の軍事改革が示された史料、「車懸り」をひもとく手がかり

戦国時代の「軍制」(2)

乃至 政彦

征夷大将軍・坂上田村麻呂の弟の孫・滝守、武芸に優れ、大宰府にて異国からの危機を収めた見事な人生

平安貴族列伝(78)

倉本 一宏

豊かに生きる バックナンバー

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹

姫路城を築いた池田輝政によって近世城郭に整えられた吉田城、一見地味でも何かと面白い要衝の地にある城

西股 総生

大河ドラマ『豊臣兄弟!』第1回で描かれた秀長の本質、兄・秀吉の帰還で動き出す運命──史実の空白をどう埋めた?

真山 知幸

若き曹操を乱世の奸雄にした分岐点、運命が切り替わった理由と混乱期に飛躍する人の共通点

鈴木 博毅

住宅ローンは絶対に繰り上げ返済してはいけない!金利上昇であわてて返済したら大損する理由を合理的に解説

我妻 佳祐