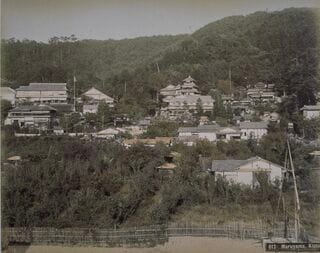

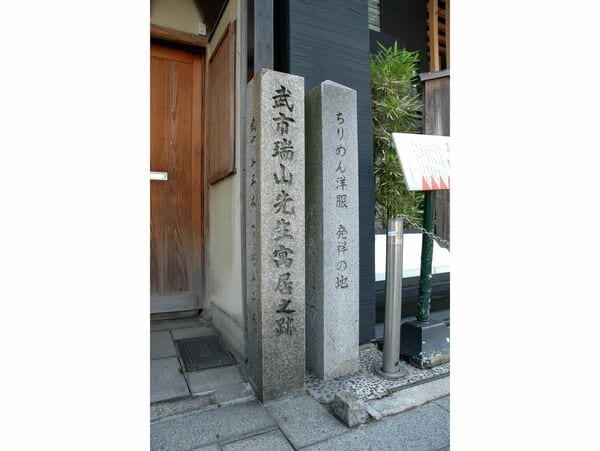

京都にある武市瑞山寓居跡 写真/ogurisu/イメージマート

京都にある武市瑞山寓居跡 写真/ogurisu/イメージマート

(町田 明広:歴史学者)

武市半平太の帰京と大抜擢

文久2年(1862)12月23日、武市半平太を含む攘夷別勅使の一行は着京した。25日、武市はこの間の働きを評価され、上士・留守居組に昇進した。辞令曰く、「其方儀、御留守居組入仰付けられ候也、御自分儀、当分御当地へ御差留仰付けられ、探索御用仰付けられ候也」(「武市瑞山在京日記」)とあり、名実ともに土佐藩の重役となったのだ。

文久3年(1863)1月21日、山内容堂は大坂に到着した。そして、他藩との交渉で藩士の出過ぎた議論の禁止を命じる沙汰書を発布し、25日には上京を果たした。一方で27日、武市と平井は毛利定広の臨席の下、肥後藩士宮部鼎蔵・河上彦斎、対馬府中藩士多田荘蔵、津和野藩士福羽美静(ふくばよしず)、水戸藩士住谷七之允・大胡聿蔵(だいごいつぞう)、長州藩士中村九郎・佐々木男也・久坂玄瑞・松島剛蔵・寺島忠三郎・井上馨らと東山翠紅館に会して、時事を盛んに議論したのだ。

武市は藩の重役である一方で、過激な即時攘夷派グループとも昵懇であり、勢い反幕府的な態度を継続して示していた。このため、容堂は警戒の念を強めたが、武市はそうしたことに余り注意を払おうとはしなかった。