大谷翔平の二刀流は「ベーブ・ルースの再来」というレベルをとうに超越、MLBに「TWP」の道をひらいた空前絶後の存在

2025.5.26(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

本日の新着

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?

莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方

湯之上 隆

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?

酒井 政人

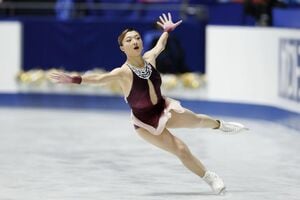

坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る

砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位

酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ

長山 聡

「来年は優勝しかない」大会新で過去最高の2位の國學院大が見せた強さ、前回11位から3位と大躍進した順大の気概

酒井 政人