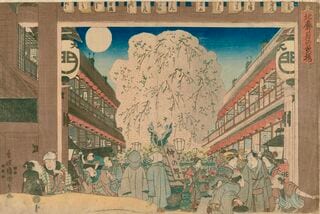

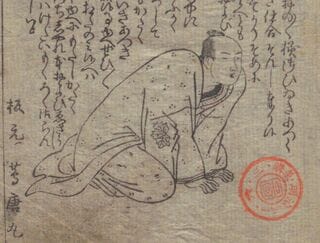

『べらぼう』藩士、絵師、作家の三刀流?恋川春町の生涯、黄表紙の元祖『金々先生栄花夢』を執筆、憶測を呼ぶ死

蔦重とゆかりの人々(19)

2025.5.19(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

“蔦重”こと蔦屋重三郎が現代日本にのこしたもの、吉原を「流行の発信地」、遊女を男女問わず「あこがれの存在」に

蔦重と吉原(後編)

永井 義男

『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』主人公・“蔦重”蔦屋重三郎はどんな人?吉原のガイドブック『吉原細見』が市場独占

蔦重と吉原(前編)

永井 義男

『べらぼう』蔦屋重三郎の「ほんとうの評価」とは?47年の生涯をたどる略年譜

鈴木 俊幸

『べらぼう』江戸のメディア王・蔦屋重三郎が活躍した時代、キーパーソンとなる田沼意次を見いだした「ダメ将軍」

真山 知幸

『光る君へ』一夫多妻制ではなかった平安時代、大きな差があった「正妻と妾」の立場の違い

【JBpressセレクション】

真山 知幸

本日の新着

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

トランプは本気でグリーンランドを欲しがっている、国内の不満を国外の成果で癒す米国大統領

Financial Times

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

豊かに生きる バックナンバー

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

髙城 千昭

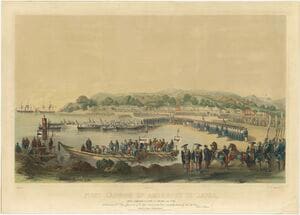

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹