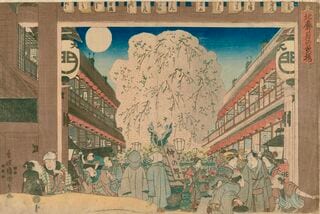

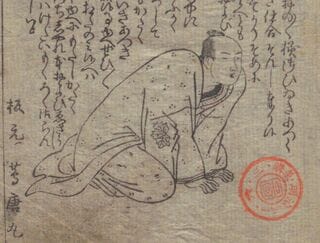

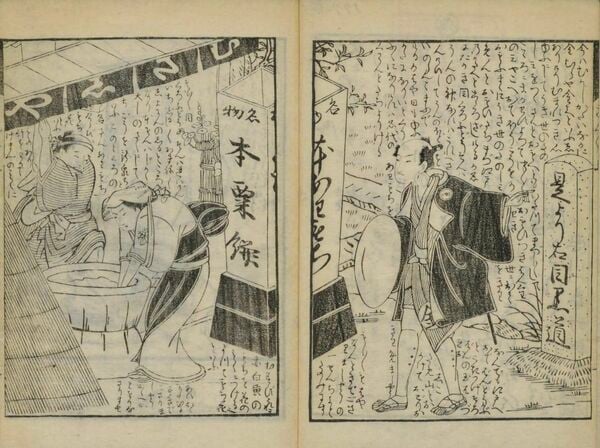

大正時代に刊行された『金々先生栄花夢』(部分)出典:国立国会図書館デジタルコレクション

大正時代に刊行された『金々先生栄花夢』(部分)出典:国立国会図書館デジタルコレクション

(鷹橋忍:ライター)

今回は、大河ドラマ『べらぼう』において、岡山天音が演じる恋川春町を取り上げたい。

絵師としての才能も開花

恋川春町の本名は倉橋格、通称を隼人(後に寿平)といい、駿河小島藩(静岡市)の藩士である(ここでは、恋川春町で表記を統一)。

春町は延享元年(1744)に、紀州藩の付家老・安藤帯刀の家臣である桑島勝義の次男として生まれた。

寛延3年(1750)生まれの蔦屋重三郎より、6歳年上となる。

春町が人生で最も深く関わりがあったとされる、尾美としのりが演じる秋田藩士・平沢常富(朋誠堂喜三二)は、享保20年(1735)生まれで、春町より9歳年上である。

『べらぼう』平沢常富(朋誠堂喜三二)の正体とは?自称「宝暦年中の色男」、秋田藩士、黄表紙というジャンルを確立

春町が幼年期から青年期を、どのように過ごしたのかはわかっていない。

宝暦13年(1763)、20歳の時、春町は伯父の駿河小島藩士・倉橋忠蔵(実父・桑島勝義の実兄)の養子に迎えられ、藩主・滝脇松平家に仕えるようになった。

春町は江戸藩邸詰の藩士として、出世街道を順調に駆け上がっていく。

安永5年(1776)正月には留守居添役に任じられ、同年5月には養父・倉橋忠蔵の隠居により家督を継承、百石の御内用人となった。

天明7年(1787)には、御年寄本役の座に就いている。これは家老に相当する地位だという。さらに二十石を加増され、石高は計百二十石となった。

春町は順調に出世を重ねつつ、20代に入ってから、片岡鶴太郎が演じる妖怪画の名手・鳥山石燕と、前野朋哉が演じる浮世絵師の勝川春章に絵を学び、絵師としての才能も開花させていく。