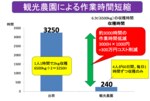

観光農園化で販売価格は2~3倍増!顧客と生産者がウィンウィンとなる驚きのビジネスモデル

【最強の儲かる農業②】モノではなく体験を売ることで収穫作業はゼロに、従来の観光農園の真逆を行った戦略とは

2025.6.8(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

農業は“オワコン”ではない、デンソーを辞め45歳で農業に足を踏み入れた異業種起業家が見た日本農業の可能性

あわせてお読みください

農業は“オワコン”ではない、デンソーを辞め45歳で農業に足を踏み入れた異業種起業家が見た日本農業の可能性

【最強の儲かる農業③】「当たり前のことをやりさえすれば、たやすく儲かる」、農業が抱える4つの問題点は伸びしろの裏返し

畔柳 茂樹

「ブルーベリー農園をやりたくて会社を辞めたわけではなかった」、年収1000万円を捨てた45歳が農業を始めた理由

【最強の儲かる農業①】やりたいと思った3つの方向性とブルーベリーとの運命的な出会い

畔柳 茂樹

イオンがカリフォルニア産米を販売、これが日本の食料安全保障にとって取り返しのつかない一歩になりかねない理由

青沼 陽一郎

石破政権は最後に「コメ」を差し出すか、腹の探り合いが続く日米関税交渉の行方

米騒動から部分開放に至った1990年代、歴史は繰り返すのか

志田 富雄

キャベツの値段はまた上がる 夫婦と外国人計5人で支える過酷現場、後継者不足に揺れる農家の今

【非常事態!ニッポンの食】キャベツ王国・群馬県嬬恋村で見た現実とは

鄭 孝俊

本日の新着

農業の進む道 バックナンバー

米価高騰に鈍感な石破内閣が残念なほど理解していない「日本人の心情」

川島 博之

「5kg4000円台」でようやく備蓄米放出の愚かさ、ビジョンなき「補助金農政」が招いた“コメ争奪戦”の行方

山田 稔

「ブルーベリー農園をやりたくて会社を辞めたわけではなかった」、年収1000万円を捨てた45歳が農業を始めた理由

畔柳 茂樹

交戦状態のイスラエルとイランの「食料自給率」から見えてくる意外な事実

川島 博之

取り除くべきは“人々の不安”…「令和の米騒動」はいつまで続くのか? 冷静に考えてみる米価高騰の真因と対策

川島 博之

農業は“オワコン”ではない、デンソーを辞め45歳で農業に足を踏み入れた異業種起業家が見た日本農業の可能性

畔柳 茂樹